Andrea Bonfiglio

Università Politecnica delle Marche

Agrimarcheuropa, n. 6, Marzo, 2015

L’Unione Europea, attraverso la programmazione 2014-2020, ha individuato tra i suoi obiettivi primari quello di assicurare una maggiore sostenibilità e produttività all’agricoltura, attraverso una migliore integrazione tra il sistema della conoscenza e il mondo delle imprese agricole. Nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale, la Commissione intende rimuovere uno degli ostacoli più frequenti nei processi innovativi, ossia la distanza tra i risultati della ricerca e l'adozione di nuove pratiche o tecnologie da parte degli agricoltori, delle imprese e dei servizi di consulenza. Per questo scopo è stato istituito il Partenariato europeo per l’innovazione che prevede la costituzione dei cosiddetti "Gruppi operativi" che dovranno coinvolgere, intorno allo stesso progetto per il trasferimento dell'innovazione nelle diverse fasi di sviluppo, verifica e applicazione, soggetti diversi, quali agricoltori, consulenti, imprenditori, ricercatori, organizzazioni non governative. Come però questo partenariato opererà concretamente e per quali obiettivi di innovazione dovrà costituirsi sono ancora questioni controverse da cui potrebbe dipendere l’efficacia di questo nuovo strumento al servizio dell’agricoltura. Il tema di questo numero verte proprio sull’innovazione e sugli strumenti ideati a questo scopo. Il numero si apre con un contributo che presenta le opportunità di rete offerte dal Partenariato Europeo per l’Innovazione “Produttività e sostenibilità dell’Agricoltura” (PEI-AGRI) nel contesto sia della politica di sviluppo rurale che della politica per la ricerca 2014-2020. Ad esso fa seguito un articolo che tenta di rispondere a tre quesiti fondamentali riguardanti l’innovazione ed illustra alcuni possibili metodi per l’analisi dei fabbisogni di innovazione nel sistema agroalimentare italiano. Segue poi una descrizione delle misure che la Regione Marche intende attivare sul tema dell’innovazione e della figura dell’innovation broker. Il contributo successivo affronta il tema degli alimenti funzionali attraverso un’analisi dei brevetti europei con richiedenti marchigiani. Il numero prosegue con una ricerca, condotta sul territorio regionale, sul fenomeno dei Gruppi di Acquisto Solidali, quale espressione di innovazione organizzativa dal lato del consumo, e si conclude con una discettazione sui problemi di misurazione della produttività agricola in un quadro evolutivo in cui diverse componenti dello sviluppo, pur contribuendo alla crescita della produttività, sfuggono ai processi tradizionali di quantificazione. A corredo di questo numero, viene infine presentato un volume del noto economista Giuseppe Barbero che, inaugurando una nuova collana edita dall'Associazione "Alessandro Bartola" (Collana Economia Applicata), analizza alcune delle principali modificazioni verificatesi negli ultimi 50 anni nel sistema agro-alimentare. L’Unione Europea, attraverso la programmazione 2014-2020, ha individuato tra i suoi obiettivi primari quello di assicurare una maggiore sostenibilità e produttività all’agricoltura, attraverso una migliore integrazione tra il sistema della conoscenza e il mondo delle imprese agricole. Nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale, la Commissione intende rimuovere uno degli ostacoli più frequenti nei processi innovativi, ossia la distanza tra i risultati della ricerca e l'adozione di nuove pratiche o tecnologie da parte degli agricoltori, delle imprese e dei servizi di consulenza. Per questo scopo è stato istituito il Partenariato europeo per l’innovazione che prevede la costituzione dei cosiddetti "Gruppi operativi" che dovranno coinvolgere, intorno allo stesso progetto per il trasferimento dell'innovazione nelle diverse fasi di sviluppo, verifica e applicazione, soggetti diversi, quali agricoltori, consulenti, imprenditori, ricercatori, organizzazioni non governative. Come però questo partenariato opererà concretamente e per quali obiettivi di innovazione dovrà costituirsi sono ancora questioni controverse da cui potrebbe dipendere l’efficacia di questo nuovo strumento al servizio dell’agricoltura. Il tema di questo numero verte proprio sull’innovazione e sugli strumenti ideati a questo scopo. Il numero si apre con un contributo che presenta le opportunità di rete offerte dal Partenariato Europeo per l’Innovazione “Produttività e sostenibilità dell’Agricoltura” (PEI-AGRI) nel contesto sia della politica di sviluppo rurale che della politica per la ricerca 2014-2020. Ad esso fa seguito un articolo che tenta di rispondere a tre quesiti fondamentali riguardanti l’innovazione ed illustra alcuni possibili metodi per l’analisi dei fabbisogni di innovazione nel sistema agroalimentare italiano. Segue poi una descrizione delle misure che la Regione Marche intende attivare sul tema dell’innovazione e della figura dell’innovation broker. Il contributo successivo affronta il tema degli alimenti funzionali attraverso un’analisi dei brevetti europei con richiedenti marchigiani. Il numero prosegue con una ricerca, condotta sul territorio regionale, sul fenomeno dei Gruppi di Acquisto Solidali, quale espressione di innovazione organizzativa dal lato del consumo, e si conclude con una discettazione sui problemi di misurazione della produttività agricola in un quadro evolutivo in cui diverse componenti dello sviluppo, pur contribuendo alla crescita della produttività, sfuggono ai processi tradizionali di quantificazione. A corredo di questo numero, viene infine presentato un volume del noto economista Giuseppe Barbero che, inaugurando una nuova collana edita dall'Associazione "Alessandro Bartola" (Collana Economia Applicata), analizza alcune delle principali modificazioni verificatesi negli ultimi 50 anni nel sistema agro-alimentare.

|

Valentina Cristiana Materia

Università di Wageningen

Agrimarcheuropa, n. 6, Marzo, 2015

Introduzione Introduzione

L’innovazione può essere considerata uno dei fattori più determinanti per la competitività di lungo periodo. La possibilità di operare in rete all’interno di network, il potenziamento delle misure di cooperazione tra imprese e comunità scientifica e l’ampliamento del sistema di consulenza consentono alle imprese agroalimentari e agli agricoltori di rimuovere gli ostacoli alla condivisione della conoscenza e all’innovazione tipici di un tessuto produttivo, quello agricolo italiano, caratterizzato da un elevato grado di dispersione e limitatezza di risorse, nonché di frammentazione sia della domanda di innovazione (per questo poco raccordata all’offerta), sia nella divulgazione delle innovazioni prodotte. Questo articolo si propone di verificare quali opportunità di rete si generano nel nuovo contesto di policy europea che fa della “rete” la chiave di lettura delle interrelazioni finalizzate all’adozione di nuove tecnologie, all’innovazione e alla riduzione della distanza tra science e practice. In particolare, si presentano le opportunità di network offerte dal Partenariato Europeo per l’Innovazione “Produttività e sostenibilità dell’Agricoltura” (PEI-AGRI) nel contesto sia della politica di sviluppo rurale che della politica per la ricerca 2014-2020. Una volta definito il quadro di contesto in cui il concetto di partenariato si è sviluppato, l’articolo esamina lo stato dell’arte e i principali risultati finora raggiunti in termini di implementazione.

Il quadro di contesto: le principali tappe di riferimento

La strategia Europa 2020 rappresenta lo strumento con cui l’Europa per la prima volta reagisce in maniera concertata alla crisi e alle carenze strutturali (Commissione Europea, 2010a). La strategia presenta tre priorità che si rafforzano a vicenda: (a) crescita intelligente, vale a dire sviluppare una economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione; (b) crescita sostenibile, ovvero promuovere un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e competitiva; (c) crescita inclusiva, ovvero un’economia con alto tasso di occupazione a favore della coesione sociale e territoriale. Tra gli obiettivi, da declinare anche in percorsi nazionali, vi è quello di destinare entro il 2020 il 3% del PIL europeo in attività di ricerca e sviluppo (R&S). Tra le iniziative faro della Strategia 2020 emerge in particolare “L’Unione dell’Innovazione”, che si propone di migliorare le condizioni generali e l’accesso ai finanziamenti per la ricerca e l’innovazione (ponendo un accento particolare sulle piccole e medie imprese), in maniera tale che le idee innovative si trasformino in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la crescita e l’occupazione, elementi da cui dipende la concorrenzialità europea (Commissione Europea, 2010b). L’iniziativa adotta un approccio all’innovazione più strategico caratterizzato da prospettive a medio-lungo termine, innovazione quale chiave di volta di tutte le politiche, e allineamento delle stesse politiche a livello europeo, nazionale e regionale. Il concetto di Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) si fonda proprio su questi presupposti e mette in comune attività ed esperienze in materia di ricerca e innovazione (R&I) al fine di raggiungere massa critica su specifiche problematiche. I PEI sono finalizzati a razionalizzare, semplificare e coordinare iniziative e strumenti esistenti integrandoli con nuove attività. Si basano su un programma pluriennale strategico di lavoro e utilizzano un approccio integrato che verte sui principi di coordinamento funzionale e responsabilità operative fortemente decentrate. In questo contesto, Horizon2020 rappresenta il principale strumento finanziario volto ad attuare l’Unione dell’Innovazione con un approccio inclusivo (Commissione Europea, 2011). Con una dotazione finanziaria di quasi 80 miliardi di euro in sette anni (30% in più rispetto al Settimo Programma Quadro), il programma si focalizza su tre priorità (“pilastri”): eccellenza scientifica; leadership industriale; sfide per la società. Alle tre priorità si aggiungono anche due obiettivi specifici: diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione; scienza con e per la società. La sfida che Horizon2020 si pone consiste nel coinvolgere un’ampia gamma di settori tra loro collegati, al fine di permettere un’interazione tra ricercatori, aziende, produttori, coltivatori e consumatori finali e garantire un approccio trasversale coerente con le principali politiche europee.

L’influenza della Strategia 2020 condiziona fortemente anche le altre politiche comunitarie, tra le quali la Politica Agricola Comunitaria 2014-2020 (Commissione Europea, 2010c) che poggia su un primo pilastro “più verde” ed un secondo pilastro maggiormente incentrato sulla competitività, l’innovazione, il cambiamento climatico e l’ambiente. I nuovi interventi prevedono anche un potenziamento del sistema di consulenza aziendale cui è affidato il compito di dare supporto alle imprese e ai territori per l’applicazione delle novità più importanti introdotte dalle politiche agricole.

Il Partenariato Europeo per l’Innovazione: “Produttività e sostenibilità in Agricoltura”

Definizioni

Con l’espressione “trasferimento della conoscenza” in agricoltura si fa riferimento al complesso sistema di interazioni che, da un lato, deve favorire la concreta adozione dei risultati delle ricerche, dall’altro, deve desumere dagli operatori economici le priorità di ricerca e innovazione. Tutto ciò implica inevitabilmente un’agenda di ricerca orientata ai bisogni di lungo termine del settore agricolo, delle filiere agro-alimentari e dei territori rurali; un orientamento alla ricerca inter e trans-disciplinare; un equilibrio tra specializzazione e approccio sistemico-pratico e un coinvolgimento degli stakeholder (agricoltori, industria, decisori politici) più coerente e sistematico. Proprio in questa direzione muove la strategia per l’innovazione nel settore agricolo “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura 2014-2020” lanciata nel febbraio 2012 nel quadro del PEI (PEI-AGRI) (1). Le finalità del PEI-AGRI sono dettate dall’art. 55 del Regolamento 1305/2013 sullo Sviluppo Rurale (SR) e si concretano nel promuovere un uso efficiente delle risorse, aumentare la redditività, la produttività, la competitività, ridurre le emissioni e garantire un maggiore rispetto del clima. Tra gli obiettivi operativi del PEI-AGRI vi è quello di fungere da efficace collegamento tra la ricerca e la tecnologia più avanzata e i soggetti interessati, tra cui gli agricoltori, le imprese, l’industria, i servizi di consulenza, le ONG. Ciò contribuisce a tradurre i risultati della ricerca in innovazione effettiva, a trasferire più rapidamente l’innovazione nella pratica, a fornire un ritorno sistematico di informazioni dalla pratica alla scienza sui bisogni di ricerca, a rafforzare lo scambio di conoscenze e a diffondere la consapevolezza della necessità di unire le forze (“fare sistema”) per investire nell’innovazione sostenibile. In tal senso, il partenariato aderisce al modello “interattivo” di innovazione, che si concentra sulla formazione di partnership guidate dalla domanda, ovvero utilizzando un approccio bottom-up e collegando agricoltori, consulenti, ricercatori, imprese e altri soggetti nei cosiddetti Gruppi Operativi (GO) (Poppe, 2014).

Strumenti

Per il finanziamento di azioni innovative concrete, il PEI-AGRI viene implementato attraverso azioni che sono prevalentemente supportate da due politiche europee: la politica di sviluppo rurale (SR) e la politica di ricerca.

Nell’ambito della politica di SR, un ruolo cruciale è svolto dai Gruppi Operativi (GO). I GO rappresentano la declinazione del PEI-AGRI a livello territoriale e locale. Sono difatti la sede in cui diversi attori collaborano al fine dell’avanzamento dell’innovazione nel settore agricolo. L’approccio su cui si fondano è bottom-up: nascono dalla diretta iniziativa degli attori coinvolti e ruotano attorno ad una precisa tematica di interesse o ad un problema al quale si intende trovare soluzione in maniera operativa e concertata. Uno dei requisiti di base è difatti che si concentrino su progetti concreti volti a collaudare, applicare e disseminare pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie innovative. I risultati ottenuti dai GO vengono quindi diffusi attraverso la Rete del PEI-AGRI. Nei GO la componente pratica (ad esempio, l’impresa, gli agricoltori, i servizi di sviluppo, il settore privato) e quella scientifica (ad esempio, le università, i centri di ricerca) interagiscono al fine della co-creazione di conoscenza e della cross-fertilizzazione delle idee. I gruppi non hanno confini nazionali o interregionali, possono anche crearsi a livello transfrontaliero o dell’intera Unione, e agiscono in particolare tramite iniziative di cluster e progetti pilota e dimostrativi.

Per stimolare l’innovazione e le attività dei GO possono essere utilizzate diverse misure tra quelle previste per lo SR. Le principali includono la “Cooperazione” (Art. 35, misura 16), le “Azioni di trasferimento delle conoscenze e di informazione (Art. 14, misura 1), i “Servizi di consulenza” (Art. 15, misura 2), gli “Investimenti materiali” (Art. 17, misura 4) e lo “Sviluppo delle aziende agricole” (Art. 19, misura 6). La misura “Cooperazione” è estremamente ampia e può riguardare diversi interventi, tra cui: l’attuazione di progetti pilota; lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, servizi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale; la cooperazione tra piccoli operatori; la cooperazione di filiera e le attività promozionali per lo sviluppo di filiere corte e di mercati locali; le azioni per la mitigazione del cambiamento climatico e gli approcci collettivi a progetti e pratiche ambientali. Un ruolo rilevante è riconosciuto in particolare agli innovation brokers. Identificata una chiara e precisa necessità di innovazione, gli innovation broker impostano un GO attorno ad un progetto concreto e supportano i potenziali membri del gruppo nel trovare partner adeguati a sviluppare quella idea. Questa figura trova supporto in diversi articoli del regolamento di SR, quali ad esempio l’assistenza tecnica prevista nell’Art. 55, le attività di animazione nell’ambito della cooperazione (previste nell’Art. 35) e i servizi di consulenza (Art. 16).

Nel quadro di Horizon2020, invece, sono stati introdotti due nuovi strumenti funzionali al PEI-AGRI: i progetti multi-attore e le reti tematiche. La caratteristica fondamentale dei progetti multi-attore è quella di garantire le necessarie interazioni tra ricercatori, imprese, agricoltori/produttori, consulenti e utilizzatori finali con l’obiettivo di affrontare le esigenze, i problemi e le opportunità di questi ultimi attraverso la co-creazione di soluzioni innovative e la comproprietà dei risultati prodotti. Le reti tematiche, invece, mobilizzano tutti gli attori coinvolti su specifiche aree tematiche per fare il punto sulle conoscenze scientifiche e sulle pratiche esistenti. Si fondano su semplici progetti che facilitano la discussione, la condivisione e la diffusione delle conoscenze prodotte in maniera accessibile a tutti. L’obiettivo delle reti tematiche è mappare, sintetizzare e presentare risultati di ricerca che sono pronti per essere adottati ma che ancora non sono stati resi noti o testati da professionisti, nonché favorire la circolazione di queste informazioni e identificare le esigenze di ricerca e di innovazione ancora in essere. I risultati devono confluire in un database di ricerca (database PEI-Agri) consultabile anche nel lungo termine e disponibile in un formato comune e in un linguaggio di facile comprensione per gli agricoltori e consulenti (EU Scar, 2013).

Lo stato di implementazione

Dei 118 programmi di sviluppo rurale (PSR) europei presentati alla Commissione Europea per l’approvazione, nel primo trimestre del 2015 risultano approvati 18 PSR (2) che si aggiungono ai 9 approvati a fine 2014, nessuno dei quali italiano. Nel complesso, per questi 27 PSR sono stati approvati circa 35 milioni di euro, 36% della disponibilità complessiva nell’ambito del FEASR. Ben 23 stati membri (88 PSR) hanno deciso di rispondere alla sfida lanciata dal PEI-AGRI aderendo alle misure previste per questo strumento. Se si considera la priorità “Trasferimento della Conoscenza e dell’Innovazione”, risulta che circa il 4,2% della spesa complessiva per lo sviluppo rurale dei 23 Stati membri considerati è stato destinato alle misure di trasferimento della conoscenza, servizi di sviluppo e cooperazione. Si tratta di un supporto per circa 13 mila progetti di cooperazione, quasi 2 mila gruppi operativi previsti nell’ambito del PEI-AGRI (Commissione Europea, 2015). Quanto al contesto italiano, dal momento che l’iter di approvazione dei PSR regionali non si è ancora concluso, si rimanda ad una sede più appropriata per una analisi dello stato di implementazione degli interventi previsti nell’ambito dello SR (Materia, 2015).

Riguardo allo stato di implementazione dei progetti multi attore e delle reti tematiche all’interno di Horizon2020, la sfida sociale “Sicurezza alimentare, agricoltura e selvicoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e sulle acque interne nonché bioeconomia” riveste grande rilievo tanto che il programma di ricerca europeo destina ad essa circa 3,5 miliardi di euro, ovvero il 5% del budget assegnato al pilastro “Societal Challenges”. All’interno di questa area specifica sono state identificate tre focus aree: sustainable food security (SFS), innovative, sustainable and inclusive bioeconomy (ISIB) e blue growth (BG). La procedura di presentazione delle proposte per i progetti multi attore si compone di due fasi: la prima, ormai conclusasi (la scadenza era il 3 febbraio 2015), prevedeva l’invio di una versione abbozzata del progetto contenente gli elementi fondamentali per chiarirne gli obiettivi e l’approccio adottato. La seconda fase, che scade l’11 giugno 2015, contempla invece la presentazione della proposta definitiva per i progetti ritenuti meritevoli da una commissione di esperti valutatori. Nel complesso, sono state presentate ben 357 proposte nell’ambito del bando relativo alla focus area SFS. Quanto al bando ISIB, sono state presentate 97 proposte di progetto, 46 delle quali dedicate al tema dell’innovazione sociale. L’esito della valutazione e della selezione delle proposte che possono accedere alla seconda fase sarà reso noto dopo il 13 marzo. Per i progetti selezionati si aprirà quindi la competizione vera e propria.

Quanto alle reti tematiche, i bandi di progetto per il 2015 prevedono una sola fase di presentazione delle proposte con scadenza l’11 giugno. Con riferimento ai temi legati all’innovazione, da evidenziare è il bando destinato alla creazione di reti tematiche volte a ridurre il divide tra ricerca e innovazione, che sottolinea il ruolo cruciale dei servizi di supporto all’innovazione e lo scambio di conoscenze (ISIB-02-2015). Per questa call sono previsti 27 milioni di euro.

Alcune riflessioni conclusive

Benchè non sia ancora possibile definire con dati aggiornati il quadro dell’impegno dei singoli Stati membri rispetto ai temi dell’innovazione, del trasferimento della conoscenza e della creazione del sistema di rete promosso dalle politiche per la ricerca e lo sviluppo rurale 2014-2020, è tuttavia evidente, negli strumenti offerti, un nuovo percorso strategico per la conoscenza e l’innovazione. Il passaggio da un modello lineare di trasferimento delle conoscenze (top-down) ad un approccio di rete (bottom up – demand driven) si evince chiaramente dall’evoluzione che ha riguardato le modalità di intervento, la governance e i meccanismi di finanziamento. Il cambiamento sarà tuttavia concreto e foriero di benefici solo se gli attori coinvolti riconosceranno le opportunità offerte dalla rete. Diviene quindi fondamentale stimolare la partecipazione degli attori dalla fase di pianificazione delle attività a quella della realizzazione, l’adozione e la disseminazione dei risultati. L’innovazione deve essere vista come processo di apprendimento, un approccio dal quale non si prescindere ai fini della creazione di reti focalizzate su specifiche tematiche e tali da unire diversi attori perché co-creino conoscenza dalla loro interazione e la trasformino in pratica agricola. Sono proprio le differenti competenze dei soggetti partecipanti ai progetti multi attore o ai gruppi operativi che rendono possibile un avanzamento più rapido verso l’innovazione.

Note

(1) Si rimanda al numero 37 di Agriregionieuropa e ai contributi Materia (2013, 2014) per una descrizione della struttura del PEI-AGRI, le sue funzionalità, i primi passi per la sua implementazione in Italia.

(2) Ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2015.

Riferimenti bibliografici:

Commissione Europea (2010a). EUROPA 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020 definitivo, Bruxelles.

Commissione Europea (2010b). Iniziativa faro Europa 2020. L'Unione dell'innovazione, COM(2010)546 definitivo, Bruxelles.

Commissione Europea (2010c). La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio, COM(2010) 672 definitivo, Bruxelles.

Commissione Europea (2011). Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020”, COM(2011) 808 definitivo, Bruxelles.

Commissione Europea (2012). Comunicazione relativa al partenariato europeo per l'innovazione “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura”, COM(2012) 79 defiitiva, Bruxelles.

Commissione Europea (2015), Implementation of Rural Development Policy State of Play of RDPs, presentazione power point (link).

EU Scar (2013), Agricultural knowledge and innovation systems towards 2020 – an orientation paper on linking innovation and research, Bruxelles.

Materia, V.C. (2013). “Partenariato Europeo per l’Innovazione Produttività e Sostenibilità in Agricoltura: a che punto siamo?”, Agriregionieuropa anno 9 n°35, Dic 2013.

Materia, V.C. (2014). Finestra sull’Innovazione Numero 2, Agriregionieuropa, Novembre 2014.

Materia, V.C. (2015). Finestra sull’Innovazione Numero 3, Agrireigonieuropa, Marzo 2015.

Poppe, K. (2014). The role of the European Innovation Partnership in linking Innovation and Research in Agricultural Knowledge and Innovation Systems, Agriregionieuropa anno 10 n°37, Giugno 2014

|

Anna Vagnozzi

Istituto Nazionale di Economia Agraria

Agrimarcheuropa, n. 6, Marzo, 2015

Introduzione Introduzione

Gli attuali indirizzi di politica europea e nazionale puntano all’innovazione sostenibile quale fattore di sviluppo e di crescita economica. Ne sono una dimostrazione tangibile i documenti ufficiali e la normativa pubblicata dall’Unione europea (Europa 2020, i regolamenti UE sulle politiche regionali, agricole e sociali 2014-2020 e i relativi dispositivi di implementazione), i documenti nazionali e regionali, siano essi strumenti attuativi degli indirizzi europei o documenti di programmazione (Accordo di partenariato, Programmi di sviluppo rurale, Piano strategico per l’innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale).

In tale contesto, negli ultimi due anni, i diversi soggetti coinvolti sono stati (e sono tuttora) impegnati a confrontarsi e condividere definizioni, individuare ambiti e confini, scegliere strategie e priorità. Tre le domande chiave, alle quali si tenterà di rispondere in questo breve contributo: cosa è l’innovazione? In cosa consiste l’innovazione? Ogni innovazione è diffondibile? L’articolo prosegue poi illustrando i possibili metodi di verifica dei fabbisogni di innovazione e si conclude con alcune riflessioni di sintesi.

Alcune definizioni

Sulla prima questione di cosa sia una innovazione si è ormai arrivati a un’ampia condivisione: è innovazione l’attuazione di un prodotto (bene o servizio) nuovo o significativamente migliorato o di un processo o di un metodo di commercializzazione o di un metodo organizzativo relativo alla gestione economico/finanziaria, dell’ambiente di lavoro o delle relazioni esterne (EU SCAR, 2012). Inoltre, la fonte dell’innovazione può non essere esclusivamente l’attività di ricerca, ma anche il sistema produttivo e territoriale.

Sugli ambiti di applicazione dell’innovazione, l’indirizzo delle politiche è quello di ampliare il campo il più possibile. Sono ritenute innovazioni, nuove idee che trovano applicazione con successo sia nel settore tecnologico che in quello organizzativo-gestionale e sociale. Inoltre, viene adottato il requisito di innovatività indicato nella edizione 2005 del Manuale di Oslo dell’OCSE (OECD, 2005) secondo cui un innovazione è tale se nuova o significativamente migliorata con riferimento al contesto geografico e ambientale in cui si sviluppa; pertanto, il bene, il processo o il servizio innovativo può essere stato adottato per la prima volta in assoluto o per la prima volta da quella impresa (anche se già adottato da altre).

In merito alla diffusione dell’innovazione, il processo ritenuto più efficace è quello che prevede il coinvolgimento congiunto degli utenti e dell’intera rete di soggetti che concorrono alla sua ideazione, standardizzazione e adozione; esso è sinteticamente riconosciuto come approccio bottom up e viene comunemente enfatizzato sottolineando l’importanza di far sviluppare il processo innovativo da problematiche reali delle imprese o da opportunità legate ai territori e alle loro peculiarità. Per molti promuovere questa modalità richiede interventi di sostegno finanziario che non vincolino troppo le azioni di innovazione e che le lascino operare all’interno di una sorta di meccanismo di autoregolazione.

Tale impostazione metodologica, se corretta dal punto di vista del contesto che andrebbe creato per stimolare i sistemi ad innovare, può tuttavia far incorrere le istituzioni pubbliche che governeranno l’applicazione dei Programmi di sviluppo rurale in alcuni rischi di gestione dei processi. In sintesi il quesito da porsi è il seguente: è vero che ogni innovazione è utilmente diffondibile con il solo vincolo che risolva problematiche concrete o consenta di sviluppare opportunità?

A parere di chi scrive, l’intero percorso di promozione dell’innovazione avviato dalle politiche europee deve in realtà rispondere ad alcune specifiche esigenze che le politiche stesse indicano come prioritarie, ovvero: (a) promuovere l’incremento della produttività, ma anche della sostenibilità; (b) individuare strategie di sviluppo che valorizzino le peculiarità dei differenti territori rurali, delle loro imprese, delle produzioni e delle organizzazioni di mercato; (c) incrementare significativamente il livello di innovatività del sistema produttivo agroalimentare e forestale promuovendo azioni di diffusione che abbiano una consistente massa critica.

Metodi per la verifica dei fabbisogni

Per contemperare le due necessità di utilizzare un processo che muova dalle esigenze delle imprese e rispondere alle finalità generali delle politiche può essere di grande utilità l’avvio di azioni di verifica del fabbisogno di innovazione che abbiano l’obiettivo di far emergere le problematiche, di segmentare l’utenza per tipologie e dimensioni, di verificare l’impatto di alcuni cambiamenti tecnologici, gestionali o commerciali. Sulla base della situazione che dovesse emergere gli stakeholders sarebbero così in grado di realizzare scelte di priorità e strategie conseguenti evitando di avviare un processo di innovazione disorganico, incoerente e puntiforme.

L’analisi dei fabbisogni è in genere parte integrante della programmazione formativa. Ha appunto l’obiettivo di finalizzarla in modo da rendere più efficace l’intervento. Anche la tipologia di risultato atteso accomuna l’attività di formazione alla diffusione dell’innovazione. In entrambi i casi ci si aspetta un cambiamento o un’evoluzione delle competenze e delle capacità delle risorse umane coinvolte. Proprio per questo la verifica dei bisogni è così centrale: un adulto in genere non si impegna in un cambiamento se esso non lo aiuta a risolvere problemi ritenuti importanti ed un esperto di processi evolutivi del capitale umano è poi in grado di decodificarne i bisogni e di comprendere l’effetto collettivo di alcuni mutamenti.

Circa le modalità per procedere, gli strumenti da utilizzare possono essere di due tipi: quantitativi e qualitativi.

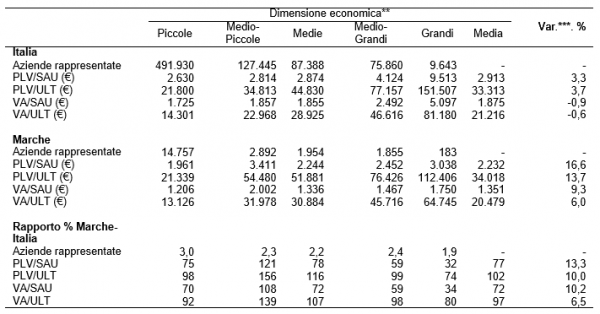

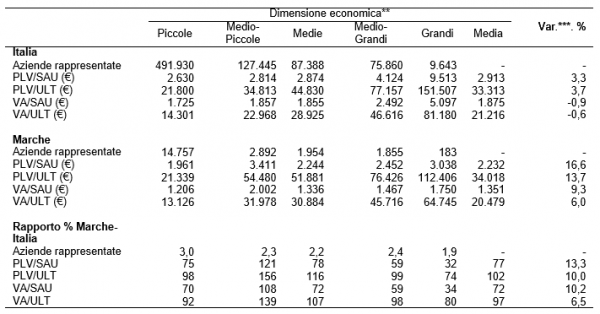

Riguardo ai primi, se uno degli obiettivi è capire quale sia la tipologia di agricoltura e di imprese per le quali può essere più utile innovare prodotti, processi e organizzazione, può essere importante fare una verifica delle condizioni reddituali delle imprese analizzandole per caratteristiche strutturali o per tipologia di indirizzo produttivo in modo da far emergere in quali casi l’auspicabile incremento della produttività sia maggiormente necessario e in che condizioni. A tal fine, ad esempio, potrebbe essere interessante l’utilizzo dei dati della Rete d’Informazione Contabile Agricola (RICA) che consentono di verificare il risultato economico di gruppi omogenei di imprese costituiti sulla base delle Unità di Dimensione Economica (UDE) o con riferimento agli Orientamenti Tecnico-Economici (OTE). In questa sede se ne riporta una elaborazione che si limita ad analizzare le imprese per UDE e che valuta il risultato di produttività del 2012 confrontandolo alla media del periodo 2010-2011.

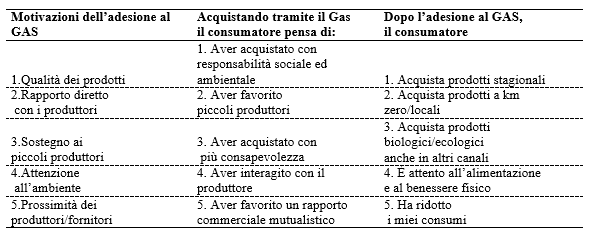

I dati riportati in Tabella 1 riguardano la situazione italiana nel complesso e quella specifica della regione Marche. Essi mostrano come a livello nazionale la produttività agricola della terra e del lavoro sia differente fra le classi delle aziende di dimensione media e medio-grande ed evidenzi una migliore performance di queste ultime. A livello marchigiano, i medesimi indici rivelano una più evidente disparità fra le classi di dimensione medio-grande e medio-piccola con un risultato positivo di queste. Sulla base di tali informazioni, si potrebbe concludere che le aziende di medio-grande dimensioni, in Italia, e quelle di medio-piccola dimensione, nelle Marche, siano quelle più innovative e che quindi le altre categorie esprimano un fabbisogno più urgente di innovazione per migliorare la propria situazione produttiva e reddituale. Tuttavia, non è possibile, né corretto metodologicamente, correlare in modo diretto i suddetti dati ad una diversa presenza di innovazione presso le classi di imprese soprarichiamate in quanto gli indici sono la risultanza congiunta di più effetti fra i quali anche l’innovazione. Né si può concludere che essa possa essere la risposta alle problematiche reddituali che emergono. Quello che si intende dimostrare è che le informazioni contabili ed economiche, se opportunamente approfondite e dettagliate, possono essere estremamente utili a capire le differenti performance aziendali e a programmare interventi di promozione della conoscenza mirati e su misura.

Tabella 1 –Indici* economici e reddituali di produttività delle imprese agricole italiane per dimensione economica, 2012

* PLV/SAU = Produttività agricola della terra; PLV/ULT = Produttività agricola del lavoro; VA/SAU = Produttività netta della terra; VA/ULT = Rendimento del lavoro aziendale

** Piccole: 4.000-25.000 €; Medio-Piccole: 25.000-50.000 €; Medie: 50.000-100.000 €; Medio-grandi: 100.000-500.000 €; Grandi: oltre 500.000 €

*** Variazione rispetto alla media 2010/2011. Nella sezione “Rapporto % Marche-Italia” sono indicate le differenze percentuali.

Fonte: nostra elaborazione su dati RICA/INEA

Un'altra modalità per la ricognizione delle esigenze è quella di avviare processi partecipati di confronto con il sistema produttivo e territoriale che possono utilizzare molti e diversi strumenti oggi disponibili per far emergere anche la domanda latente.

Un’esperienza interessante in tal senso è stata realizzata per la redazione, da parte del MIPAAF, del Piano strategico per l’innovazione e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale (MIPAAF, 2014), preceduta da un’intensa attività di confronto con il sistema produttivo, le istituzioni, i componenti della filiera dell’innovazione (informazione, formazione, ricerca, consulenza). Sono stati realizzati 10 workshop settoriali con la partecipazione di un centinaio di soggetti diversi e tre audizioni ufficiali presso il MIPAAF per comprendere problematiche ed esigenze. La scrittura materiale è stata affidata a circa 60 esperti delle diverse tematiche i quali hanno lavorato avendo un confronto continuo con le istituzioni di riferimento, ovvero Ministero e Regioni. Ne è risultato un documento ampiamente condiviso che viene considerato sia dagli stakeholder sia dai portatori di interesse un utile riferimento di contesto e di contenuti.

Un aspetto che suscita interesse e, forse, preoccupazione da quanto emerso dal suddetto processo è che i diversi sistemi produttivi, interrogati circa le necessità prioritarie su cui si dovrebbe intervenire con l’innovazione, hanno spesso evidenziato problematiche non nuove, alcune veramente molto datate, sulle quali né l’intervento pubblico né i processi di diffusione di nuove tecnologie e processi sono riusciti ancora ad intervenire in maniera significativa. Si fa riferimento, a solo titolo di esempio: all’esigenza di migliorare la qualità della frutta fresca (nelle diverse accezioni) e contrastare la diminuzione dei consumi; alle difficoltà strutturali dell’olivicoltura ad innovare e a incrementare la produttività; alla necessità di intensificare il processo innovativo nella fase viticola per adeguarla al livello raggiunto dalla trasformazione enologica; al permanere delle difficoltà della cerealicoltura a differenziare le produzioni in base alle caratteristiche qualitative; alla frammentazione organizzativa del tessuto imprenditoriale orticolo; alla contrazione progressiva della redditività del settore zootecnico; all’inadeguata capacità di valorizzare le potenzialità del patrimonio boschivo italiano; alle difficoltà dell’agricoltura biologica a riscattarsi da un approccio pioneristico.

Alcune considerazioni finali

Le brevi evidenze riportate in questo articolo rinforzano le premesse da cui si sviluppa. Mostrano infatti che l’attività di produzione e di diffusione dell’innovazione, che negli ultimi anni si è sviluppata con intensità e riconoscimenti anche internazionali sia per il sistema della ricerca italiano che per l’eccellenza delle nostre imprese, è stata probabilmente rivolta ad uno specifico target, probabilmente minoritario, del nostro sistema agroalimentare e forestale e non ha risolto problematiche diffuse facendo realizzare all’intero sistema un salto di qualità.

Oltre all’utilizzo di idonei strumenti di verifica periodica delle esigenze e di riscontro dei risultati, potrebbe essere utile promuovere un generale rafforzamento della governance del processo di innovazione a livello nazionale e regionale in modo che le istituzioni gestiscano con maggiore chiarezza gli obiettivi e l’indirizzo da imprimere ai cambiamenti. Nell’analisi delle esigenze emerse in fase di redazione del Piano strategico per l’innovazione e la ricerca, infatti, base produttiva e portatori di interesse hanno fortemente evidenziato quanto il sistema della conoscenza italiano sia troppo frammentato, carente di personale per consulenza e trasferimento tecnologico, poco in linea con le esigenze reali delle imprese.

Riferimenti bibliografici

EU SCAR (2012), Agricultural knowledge and innovation systems in transition – a reflection paper, Brussels.

MIPAAF (2014), Piano strategico per l’innovazione e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale, Bozza del 10 luglio 2014, Roma.

OECD (2005), Oslo manual - Guideline for the collecting and interpreting innovation data, Parigi.

|

Andrea Bordoni

Regione Marche

Agrimarcheuropa, n. 6, Marzo, 2015

Definizioni e finalità Definizioni e finalità

Il Partenariato Europeo per l’innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI-Agri) è formalmente uno strumento della politica di sviluppo rurale, ma non si deve dimenticare che fa parte di un quadro regolamentare più ampio, riguardante tutte le politiche dell’UE e non soltanto lo sviluppo rurale (SR). Infatti, il PEI rappresenta un nuovo approccio interattivo per l’attuazione della Strategia 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché della relativa iniziativa faro "Unione dell'innovazione", che individua le European Innovation Partnership (EIP) come un nuovo strumento per promuovere l'innovazione attraverso il collegamento tra politiche, iniziative e strumenti già esistenti. La sua attuazione deve pertanto essere strettamente interconnessa a quella di altre politiche (R&I e coesione regionale), così che tutti gli strumenti previsti possano in maniera sinergica perseguire obiettivi d’innovazione in ambito agricolo e rurale.

In merito ai Gruppi Operativi (GO), viene chiarito che essi devono essere costruiti intorno ad un progetto concreto che unisca attori diversi per agevolare la co-creazione e la fertilizzazione incrociata di conoscenza e innovazione, che abbia diverse fonti di finanziamento e sia inserito in network con altri GO (innovazione interattiva).

Come già previsto dallo stesso art. 54 del Reg. 1305/2013 le Regioni ritengono di doversi avvalere anche del supporto delle Reti Rurali Nazionali con la raccolta di progetti di GO, la ricerca di partner per l’attuazione della misura sulla cooperazione (art. 35) e la costruzione di reti per i consulenti ed i servizi di sostegno all’innovazione, nonché per favorire scambi e sviluppo di metodi per il brokeraggio finalizzato all’innovazione, capace di creare e consolidare rapporti di cooperazione per l'innovazione tra numerosi e diversi attori.

Sul PEI Agri è intervenuto anche il Comitato economico e sociale europeo che ritiene necessario che l'Unione europea continui a garantire un adeguato livello di intervento pubblico nella promozione dell'innovazione in agricoltura, individuando una priorità nel raggiungimento dell'obiettivo del rafforzamento e del consolidamento del settore della trasformazione industriale europea e sottolineando l’importanza nel non trascurare il sostegno dell’implementazione delle innovazioni organizzative in grado di ottimizzare le relazione tra gli attori delle filiere agroalimentari nazionali ed europee.

Tenendo in considerazione le indicazioni pervenute dall’esperienza della passata programmazione e dell’applicazione in particolare della misura 124, sulla base delle esigenze emerse dall’analisi di contesto e l’analisi SWOT e del confronto con il partenariato e soprattutto da quanto emerso dal lavoro svolto nei focus group tematici, la Regione Marche ha inteso utilizzare lo strumento dei progetti di innovazione, per la condivisione di conoscenze, per lo sviluppo del capitale umano, per la costituzione di nuovi prodotti, servizi e modelli organizzativi orientati all’aumento della competitività delle imprese e della sostenibilità ambientale delle loro attività e allo sviluppo delle aree rurali. Tutto ciò favorendo i rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, forestale, della filiera alimentare e altri soggetti (comprese le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali, ma anche il mondo della ricerca e i soggetti pubblici), che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica dello sviluppo rurale anche attraverso la creazione di poli e di reti.

Le azioni di ricerca e sperimentazione portate avanti dai GO dovranno rispondere ad esigenze di interesse pubblico generale individuate dalla Regione coerentemente con gli obiettivi della politica di sviluppo rurale e con le indicazioni della Strategia per la Ricerca e l’Innovazione per la Smart Specialisation della Regione Marche con riferimento agli ambiti di competenza FEASR.

Da tenere presente infatti la delimitazione tra FEASR e FESR che richiede di considerare due punti fondamentali. Il primo è che il FESR può finanziare nei Programmi Operativi progetti di ricerca finalizzati ad applicazioni pratiche. Inoltre i relativi investimenti per il settore agro-alimentare sono ammissibili solo se sono parte di RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation). Il secondo è che il FEASR non sostiene la ricerca attraverso la misura della cooperazione, mentre supporta l’implementazione dell’innovazione, mettendo in relazione la pratica con la ricerca.

Le RIS3 sono tese a far sì che le Regioni si focalizzino sul loro potenziale innovativo e sui rispettivi punti di forza per evitare duplicazioni e prevedano partnership di confronto tra imprese, istituzioni di ricerca e Pubblica Amministrazione. Queste ultime devono agire come facilitatori e propulsori dell’innovazione, tenendo anche in considerazione la società civile. In particolare, le RIS3 tendono a massimizzare la diversificazione delle produzioni regionali in modo da renderle più competitive e a modernizzare i settori tradizionali (ad es. sotto il profilo logistico, dell’uso dell’ITC, ecc.). Inoltre, identificano gli ambiti prioritari per la R&I per i quali una regione o uno Stato membro presenta un vantaggio competitivo e una massa critica.

Le misure per l’innovazione

La Regione Marche attiverà, in particolare, due sottomisure in tema di innovazione. La prima è Il supporto alla costituzione, alla gestione dei gruppi operativi del PEI ed il finanziamento delle loro attività in materia di produttività e sostenibilità, che mira a rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura e ricerca e innovazione, sostenendo la costituzione e la gestione dei GO per la realizzazione di progetti in tale ambito e la partecipazione alle attività della rete PEI.

Il GO dovrà essere composto da imprenditori del settore agricolo, agroalimentare o forestale o loro associazioni quali utilizzatori dell’innovazione sviluppata; da un soggetto operante nel campo della ricerca e sperimentazione agricola e/o forestale; e da un soggetto operante nel campo trasferimento di conoscenze e informazione e/o di consulenza. Potrà assumere la forma societaria ritenuta più idonea fra le forme associate dotate di personalità giuridica, quali reti d'imprese, gruppi o aggregazioni costituite in ATI o ATS, Organizzazioni Interprofessionali riconosciute ai sensi ai sensi del Reg (CE) 1234/2007, ora sostituito dal Reg (UE) 1308/2013 art 157 e dai Consorzi di tutela o gruppi di cui all'Art. 2 del Reg (UE) 1151/2012.

L’attività del GO deve coinvolgere le imprese agricole operanti sul territorio regionale e può essere parte di un progetto più ampio a valenza interregionale o comunitaria. Dovranno poi dotarsi di un regolamento interno che evidenzi ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto. Il GO assicurerà massima trasparenza nel processo di aggregazione e assenza di conflitto di interessi. L’aggregazione del GO dovrà presentare un Piano di azione che contenga: la descrizione del tema/problema da risolvere mediante soluzioni innovative o della specifica opportunità da promuovere; la descrizione del/dei progetto/i innovativo/i; la descrizione dei risultati attesi e del contributo per il raggiungimento degli obiettivi del PEI; la lista dei soggetti partecipanti al GO; le tempistiche di svolgimento del piano; la ripartizione delle attività tra i vari soggetti del GO; la descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner; la descrizione delle attività di divulgazione dei risultati, che sono obbligatorie, e l'indicazione delle misure e/o sottomisure che si intende attivare per lo svolgimento del Piano. I GO dovranno comunque avere imprese agricole di base che partecipano al cofinanziamento del Piano.

L’altra sottomisura prevede lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, pratiche e tecnologie realizzati da aggregazioni tra almeno due soggetti e lo sviluppo di progetti pilota volti alla verifica dell'applicabilità di tecnologie, tecniche e pratiche in diverse situazioni e al loro eventuale adattamento. Le azioni devono essere finalizzate a dare precise risposte ad esigenze di competitività delle imprese e di sostenibilità ambientale delle produzioni agricole, agroalimentari e forestali e di sviluppo sostenibile delle aree rurali. Sicuramente rispondenti a tale obiettivo sono le azioni per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, pratiche e tecnologie e i progetti pilota attivati nell’ambito delle strategie di aggregazione delle filiere, degli accordi agroambientali d’area e dello sviluppo locale integrato, che assicurano la stretta interconnessione tra domanda e offerta di innovazione.

In particolare la Regione Marche ha individuato una serie di esigenze di innovazione di interesse pubblico generale alle quale desterà particolare attenzione e garantirà il sostegno attraverso i suddetti progetti. Le tematiche identificate sono: (a) la tutela della biodiversità, i servizi eco-sistemici, la funzionalità del suolo e la gestione sostenibile delle risorse idriche; (b) le tecniche a basso impatto ambientale e biologiche; (c) la mitigazione dei cambiamenti climatici ed al loro adattamento; (d) il risparmio energetico e all’utilizzo delle energie rinnovabili; (e) la tutela dell’assetto idro-geologico del territorio; (f) la qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e ai cibi funzionali ad una dieta sana ed equilibrata; (g) l’introduzione dell’innovazione sociale nelle aziende agricole. Vi saranno poi ulteriori ambiti tematici di interesse generale che potranno essere individuati a seguito della succitata ricognizione e che non sono emersi fra le problematiche affrontate dai progetti dei GO.

I progetti innovativi (pilotaggi, sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, pratiche ambientali, ecc.) attivati nell’ambito dei GO saranno pienamente integrati nel sistema della conoscenza sia in fase ascendente, tramite la coerenza ed il collegamento con la rete del PEI e con le azioni poste in essere nell’ambito della Rete delle Regioni Europee per l’innovazione in Agricoltura, Alimentazione e Foreste (ERIAAF), di cui la Regione Marche è membro, sia in fase discendente con il sistema del trasferimento dell’innovazione alle imprese e al sistema rurale. Le azioni dovranno rispondere ad esigenze di interesse pubblico generale individuate dalla Regione coerentemente con gli obiettivi della politica di sviluppo rurale e con le indicazioni della Strategia per la Ricerca e l’Innovazione per la Smart Specialisation della Regione Marche con riferimento agli ambiti di competenza FEASR.

L’innovation broker

La costituzione dei GO richiede un’attività di animazione al fine di farne conoscere le potenzialità e rispondere con successo alle finalità dell’PEI agricolo. La Commissione europea ha segnalato l’opportunità di promuovere la funzione dell’innovation broker che potrebbe avere un importante ruolo nell’individuazione di problematiche e/o opportunità da sviluppare, nella creazione del partenariato e nella redazione di un solido progetto nel quale ciascun componente abbia ruoli e compiti. Le competenze dell’innovation broker si devono ritrovare essenzialmente nella capacità di animazione e supporto per la costituzione dei GO. La costituzione dei GO può essere accompagnata da una serie di interventi che siano orientati da un lato a stimolarne la creazione e dall’altro a coadiuvarne la corretta impostazione. L’innovation broker potrà proseguire la propria attività di animazione e supporto anche durante l’attuazione del progetto del GO.

L’operatività e l’azione della funzione di innovation broker è lasciata alla libera iniziativa dei soggetti interessati alle finalità del PEI agricolo e alla partecipazione ai GO. La valutazione del curriculum e dell’operato dei soggetti che svolgeranno la funzione di innovation broker si realizzerà nell’ambito della valutazione del progetto del GO. La partecipazione degli stessi all’attività del progetto potrà essere considerata titolo preferenziale per l’approvazione del progetto stesso.

La Regione Marche ha programmato una attività di preparazione degli innovation brokers con formazione ed aggiornamento ed ha basato parte della strategia metodologica per l’innovazione coinvolgendo a pieno titolo la sua agenzia ASSAM.

|

Andrea Bonfiglio

Università Politecnica delle Marche

Agrimarcheuropa, n. 6, Marzo, 2015

Introduzione Introduzione

Nel compiere le proprie scelte nutrizionali, il consumatore attuale risulta fortemente influenzato dal legame che unisce il regime alimentare al proprio benessere psicofisico e alla possibilità di ridurre il rischio di malattie. In altre parole, il consumatore è sempre più cosciente dei benefici salutistici che discendono dal consumo di alimenti contenenti specifici ingredienti e questa consapevolezza, che si riflette nelle scelte di consumo, aumenta al crescere della disponibilità di informazioni riguardanti quel legame. Per questi motivi e con l’intento di riposizionare i propri prodotti e svilupparne di nuovi, l’industria alimentare ha deciso di investire nello sviluppo, nella sperimentazione e nella commercializzazione dei cosiddetti alimenti funzionali. Considerando le strette relazioni che esistono tra agricoltura e industria della trasformazione e lo squilibrio negoziale a vantaggio della seconda, le future scelte strategiche dell’industria alimentare in materia di alimenti funzionali potrebbero avere profonde implicazioni per le fasi collocate a monte, comportando modifiche alle logiche produttive degli agricoltori. Questo è tanto più vero in uno scenario in cui la manipolazione degli alimenti si sposti dalla fase della trasformazione a quella della produzione con l’introduzione e la diffusione degli OGM di seconda e terza generazione, ovverosia organismi con minori concentrazione di sostanze tossiche o ricchi di sostanze utili all’organismo umano (seconda generazione) o creati allo scopo di far produrre alle piante vaccini e/o medicinali, altrimenti prodotti mediante sintesi chimica (terza generazione o “nutraceutici”).

Gli alimenti funzionali rappresentano un segmento di mercato in forte espansione e potenzialmente profittevole. Ciononostante, è alquanto difficile quantificare il fenomeno, anche a causa della mancanza di una definizione rigorosamente condivisa (European Commission, 2010). Il termine è stato coniato in Giappone negli anni ottanta e si è diffuso solo in seguito in America e in Europa. Nel 1991 il Giappone fu fra i primi paesi ad introdurre una classificazione degli alimenti utilizzabili per la tutela della salute o per la riduzione del rischio di insorgenza di malattie. Attualmente, in tale paese, è in vigore una legislazione precisa, basata su un rigido sistema analitico di alimenti funzionali, rappresentati principalmente da bevande e denominati FOSHU (FOod for Specified Health Use). La definizione che oggi viene comunemente accettata è quella fornita dall’European Food Information Council (EUFIC). Risale al 1999 ed è frutto del lavoro di una commissione di esperti europei in campo nutrizionale e medico, impegnata per tre anni nel progetto Fufose (Funcional Food Science in Europe). Il documento conclusivo, denominato Consensus Document, stabilisce che “un alimento può essere considerato funzionale se dimostra in maniera soddisfacente di avere effetti benefici su una o più funzioni specifiche dell’organismo, che vadano oltre gli effetti nutrizionali normali, in modo tale che migliorino lo stato di salute e di benessere e/o riducano il rischio di malattia. Gli alimenti funzionali devono comunque restare alimenti e dimostrare la loro efficacia nelle quantità normalmente consumate nella dieta. […] Gli alimenti funzionali non sono pillole o pastiglie, ma prodotti che rientrano nelle normali abitudini alimentari” (1).

In sintesi, gli alimenti funzionali possono essere definiti cibi aventi proprietà particolari ottenute attraverso specifiche tecniche di produzione o di trasformazione. Esempi sono gli alimenti che contengono determinati minerali, vitamine, acidi grassi o fibre alimentari. Nell’ambito di questa categoria, rientrano anche i cibi ai quali sono state aggiunte sostanze biologicamente attive, come i principi attivi di origine vegetale o altri antiossidanti e probiotici aventi proprietà benefiche.

Nel seguito di questo articolo, sarà brevemente illustrata la situazione normativa in materia di alimenti funzionali. Si tenterà inoltre di misurare il livello di innovazione nel contesto europeo mediante una analisi della brevettazione, declinata a livello regionale nella sezione successiva. L’ultima parte fornisce alcune riflessioni di sintesi.

Gli alimenti funzionali nel quadro europeo

In Europa non vi è una normativa specifica per gli alimenti funzionali. Questo dipende anche dall’esistenza di regolamentazioni eterogenee nei vari paesi europei che rendono difficile raggiungere un accordo normativo. Esistono tuttavia regolamenti e decreti di attuazione di direttive comunitarie ai quali poter fare riferimento, nella fattispecie: i Dgls 111/1992 e 169/2004 e i regolamenti CE n. 258/1997, n. 1924/2006 e n. 1925/2006. In particolare, il Reg. n. 258/1997 offre la possibilità di introdurre nell’Unione Europea nuovi alimenti o ingredienti, non ancora utilizzati in misura significativa per il consumo umano, e sempre che siano rispettati determinati requisiti in termini di rischi per la salute umana e di informazione. I Dgls 111/1992 e 169/2004 in attuazione, rispettivamente della Direttiva 398/89 e 46/2002, regolamentano la commercializzazione e l’etichettatura di alimenti destinati a particolari diete e degli integratori alimentari. Il Reg. 1924/2006 e successive modifiche disciplina espressamente le indicazioni nutrizionali e sulla salute presenti sulle etichette dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale (alimenti tradizionali, arricchiti e funzionali). L’appropriatezza scientifica delle indicazioni nutrizionali e sulla salute è valutata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Il Regolamento (CE) n. 1925/2006, infine, autorizza l’aggiunta di vitamine e minerali in prodotti (diversi dagli integratori alimentari disciplinati dalla direttiva 46/2002) volti a soddisfare esigenze nutrizionali particolari e di gruppi specifici di popolazione. In sostanza, lo scopo della legislazione vigente è quello di escludere dal mercato quegli alimenti che traggono in inganno i consumatori e assicurare informazioni ed etichette veritiere e dimostrabili scientificamente. Si tratta tuttavia di un impianto normativo che necessita di una maggiore armonizzazione, chiarezza e semplificazione, questo per consentire, da un lato, ai consumatori di compiere le loro scelte nutrizionali in maniera più oculata, e, dall’altro, agli operatori interni di commercializzare i loro prodotti ad eguali condizioni concorrenziali.

Per inquadrare il fenomeno degli alimenti funzionali, è utile anche tentare di quantificarlo. In questa sede, l’attenzione è rivolta alla capacità innovativa mentre altri aspetti, ugualmente importanti e meritevoli di approfondimento quali la distribuzione e la domanda di alimenti funzionali, non vengono affrontati. Ai fini della misurazione, si è ricorsi alle domande di brevetto europeo, estratte dalla banca dati dell’Ufficio Brevetti Europeo (EPO – European Patent Office) (2). Seguendo l’approccio utilizzato in Osservatorio Unioncamere Brevetti e Marchi (2009), l’analisi è stata circoscritta alle domande classificate principalmente con il codice IPC (International Patent Classification) “A23”, corrispondente alla categoria “Cibi o prodotti alimentari e loro trattamento, non inclusi in altre classi”. L’elenco completo dei codici ricercati è riportato nella Tabella 2.

Il brevetto europeo rappresenta lo stadio finale di un processo innovativo al quale si ricorre generalmente per tutelare una innovazione ritenuta significativa e potenzialmente profittevole. Ad esso si può infatti accedere solo se sono rispettati i requisiti di novità e contenuto innovativo e sostenendo costi di brevettazione ben superiori a quelli necessari per la registrazione dei brevetti italiani. Può essere quindi considerato un valido indicatore, seppure approssimativo e per certi versi riduttivo (3), del livello di innovatività di un dato settore o di un territorio dove si inseriscono le realtà più innovative.

Dall’analisi sono stati esclusi i brevetti depositati tramite il trattato internazionale PCT (Patent Cooperation Treaty). Questa scelta non dovrebbe inficiare significativamente l’analisi della capacità brevettuale in quanto la procedura PCT, alla quale si ricorre per estendere la tutela ai paesi extra-europei, è quella meno utilizzata da quanti desiderano avere una copertura internazionale della propria invenzione (Fondazione Aristide Merloni, 2011). Questo si spiega con i costi ingenti della protezione a livello internazionale che spingono i titolari a brevettare solo nei paesi con cui si intrattengono rapporti commerciali o dove si intende commercializzare la propria invenzione. Un’altra possibile ragione va ricercata nelle differenze procedurali. Mentre la brevettazione EPC prevede sia il deposito che la concessione del brevetto a livello di singolo paese EPC, la procedura PCT si esaurisce nel solo deposito della domanda di brevetto (fase internazionale), che dovrà essere poi nazionalizzato in ognuno dei paesi membri che aderiscono al trattato (fase nazionale).

L’analisi trascura inoltre i brevetti italiani per motivi inerenti alla completezza dell’informazione brevettuale e alla qualità dell’invenzione. Riguardo al primo aspetto, contrariamente ai dati EPO, molto più completi dal punto di vista informativo, la banca dati dell’Ufficio Italiano Brevetti non fornisce elementi utili ai fini dell’analisi della capacità brevettuale, quali la descrizione del brevetto e la codifica relativa all’ambito tecnologico di applicazione. In merito all’aspetto qualitativo, fino al 1 luglio 2008 i brevetti italiani venivano rilasciati senza un controllo preventivo dei requisiti di originalità ed innovatività, fornendo quindi anche a brevetti scarsamente o per nulla innovativi la possibilità di deposito.

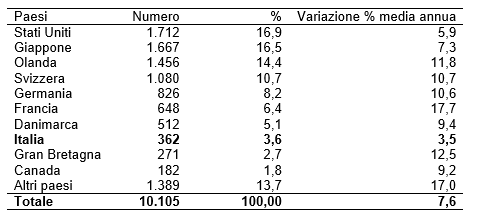

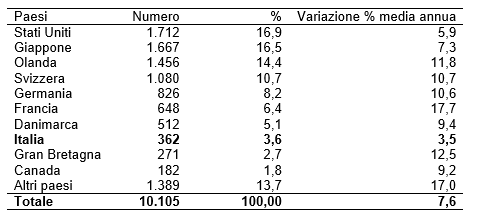

Dai dati pubblicati dall’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) emerge che nel periodo 2000-2014 le domande di brevetto in tema di alimenti funzionali sono ammontate ad oltre 10 mila, con una variazione media annua del 7,6% (Tabella 1). Gli Stati Uniti vantano il primato in termini di domande di brevetto sugli alimenti funzionali con una quota pari al 16,9%. Al secondo posto si colloca il Giappone, con una percentuale del 16,5% ed al terzo l’Olanda con il 14,4%. Nel periodo in esame l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) ha pubblicato 362 domande di brevetto con richiedente italiano che trattano di alimenti funzionali, pari al 4% circa di tutte le domande, posizionando l’Italia all’ottavo posto. Il tasso di crescita delle domande di brevetto dell’Italia (+3,5%) è il più basso tra i 10 paesi con il più alto numero di pubblicazioni. Questo ha fatto sì che il peso dell’Italia nel contesto internazionale diminuisse. Nel 2000, infatti, l’Italia deteneva il 5% delle domande di brevetto, percentuale quasi dimezzata nel 2014.

Tabella 1 - Domande di brevetto pubblicate da EPO sugli alimenti funzionali nel periodo 2000-2014

Fonte: nostra elaborazione su dati EPO

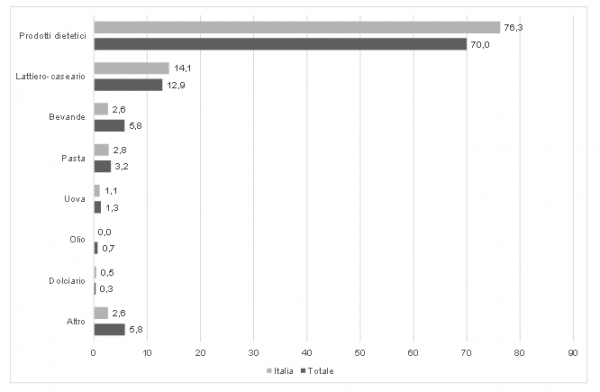

L’analisi della frequenza con cui i codici IPC ricorrono nelle domande di brevetto evidenzia come i brevetti sugli alimenti funzionali a livello europeo riguardino soprattutto la modifica delle qualità nutritive degli alimenti e i prodotti dietetici (Tabella 2). In particolare, i brevetti aventi ad oggetto prodotti dietetici specificatamente contenenti additivi rappresentano la maggioranza, concentrando circa il 38% di tutte le ricorrenze dei codici menzionati (fra quelli ovviamente ricercati in questa sede). Seguono i prodotti dietetici contenenti amminoacidi, peptidi o proteine (10%) e i prodotti dietetici in generale (9%). Anche a livello nazionale, i prodotti dietetici rappresentano la categoria più diffusa tra i brevetti sugli alimenti funzionali depositati da richiedenti italiani. Esaminando l’indice di specializzazione (il rapporto B/A in tabella), si nota come l’Italia risulti particolarmente specializzata nei prodotti dietetici contenenti vitamine. Difatti, la percentuale di volte in cui compare il codice IPC nei brevetti italiani e corrispondente a quella categoria è oltre due volte la stessa percentuale a livello europeo. Una certa specializzazione può essere riscontrata anche con riferimento ai preparati di latte fermentato, yogurt, latte in polvere o preparati di latte in polvere contenenti vitamine o antibiotici.

Tabella 2 – Frequenza di utilizzo dei codici IPC* ricercati nella domande di brevetto pubblicate da EPO sugli alimenti funzionali nel periodo 2000-2014

* La descrizione completa dei codici in lingua inglese è disponibile al seguente [link]

** Il totale non coincide con il numero di brevetti in quanto un brevetto può essere classificato con più codici. Questo significa che uno stesso brevetto può essere conteggiato più volte all’interno della distribuzione per codici.

Fonte: nostra elaborazione su dati EPO

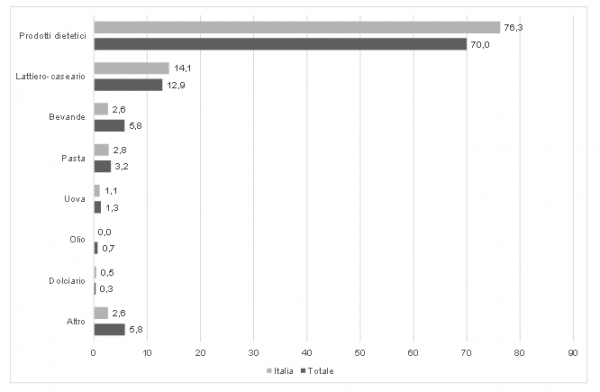

La frequenza di utilizzo dei codici è stata poi riclassificata in base al comparto di riferimento (Figura 1). Come si nota, oltre ai prodotti dietetici, il comparto dove tendono a concentrarsi maggiormente i brevetti, a livello sia europeo che nazionale, è il lattiero-caseario, cui seguono le bevande alcoliche e non, la pasta, le uova, l’olio e il dolciario. La categoria “Altro” include sia codici generici riguardanti cibi e prodotti alimentari che codici più specifici come le gomme da masticare.

Figura 1 – Frequenza percentuale di utilizzo dei codici IPC* ricercati nella domande di brevetto pubblicate da EPO sugli alimenti funzionali nel periodo 2000-2014 per macro-comparto

Fonte: nostra elaborazione su dati EPO

I brevetti sugli alimenti funzionali nella regione Marche

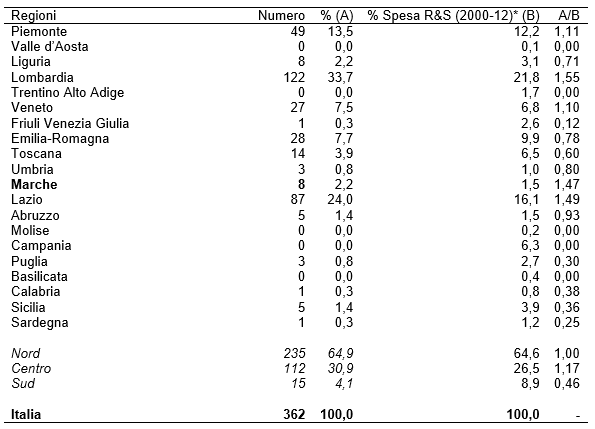

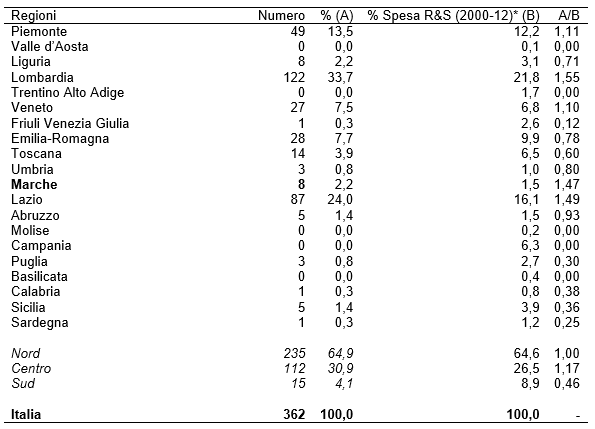

A livello territoriale, come è logico attendersi, il Nord Italia è la macro-area che concentra il maggior numero dei brevetti EPO rilasciati nel periodo 2000-2014 sugli alimenti funzionali, con una quota del 64,9% (Tabella 3). Ad essa segue il Centro con una percentuale del 30,9%. Il Sud invece paga notevolmente i suoi profondi ritardi strutturali che si ripercuotono anche sui livelli di sviluppo tecnologico concernente gli alimenti funzionali, come dimostra una quota di brevetti di appena il 4%.

Delle regioni italiane, la Lombardia, il Lazio ed il Piemonte sono le prime in termini di domande di brevetti EPO presentati da un richiedente italiano, con quote pari rispettivamente a 33,7%, 24% e 13,5%. Assieme, assommano oltre il 70% delle domande. Cinque sono le regioni italiane che non hanno mai inoltrato domande di brevetto EPO sul tema degli alimenti funzionali nel periodo in esame, specificatamente la Valle d’Aosta, il Trentino Alto Adige, il Molise, la Basilicata e la Campania.

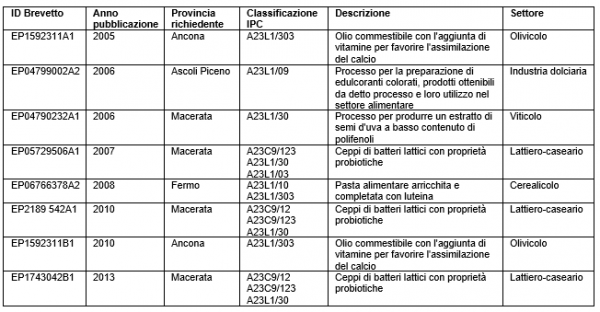

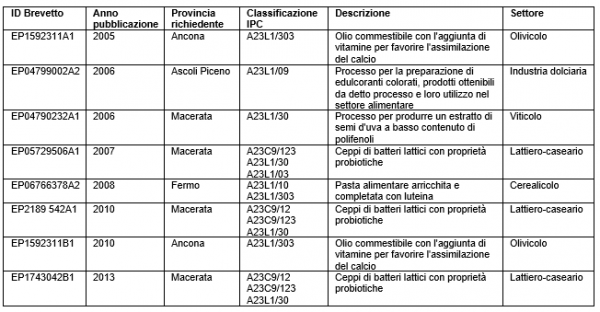

Nel contesto nazionale, la Regione Marche si colloca all’ottavo posto, con una percentuale del 2%. In particolare, nella banca dati dell’EPO sono rinvenibili 8 brevetti europei richiesti da residenti marchigiani nel periodo 2000-2014 (Tabella 4). Questi brevetti riguardano in particolare l’aggiunta di vitamine all’olio di oliva per favorire l’assimilazione del calcio e prevenire quindi l’osteoporosi, la preparazione di dolcificanti colorati da impiegare nei prodotti alimentari, la produzione di estratti di semi di uva a basso contenuto di polifenoli, la selezione e l’utilizzo di fermenti lattici con proprietà probiotiche nei prodotti e negli integratori alimentari e la pasta alimentare arricchita con la luteina, una sostanza naturale nota per le sue proprietà antiossidanti e protettive sulla vista. Le innovazioni introdotte da soggetti marchigiani interessano quindi il settore olivicolo, l’industria dolciaria, il settore viticolo, il lattiero-caseario e la filiera cerealicola.

Da tutte le province delle Marche, ad esclusione di Pesaro e Urbino, è scaturito almeno un brevetto. Macerata si dimostra essere la realtà più innovativa sotto il profilo almeno della presentazione di domande brevettuali.

Tra le aziende che hanno sviluppato questo tipo di brevetti spiccano casi interessanti. Tra queste, vi è un’azienda a conduzione familiare che produce oli di oliva extravergine biologici con le olive provenienti da uliveti di proprietà. L’azienda è impegnata da diversi anni nello sviluppo di prodotti agro-alimentari funzionali nel settore dell’olio in collaborazione con diverse Università sia marchigiane che non. Per via del suo carattere fortemente innovativo, è stata scelta tra le imprese chiamate a rappresentare le Marche all'Expo 2015.

Un altro caso è rappresentato da uno spin off dell’Università di Camerino impegnato nello sviluppo di probiotici prodotti e forniti in forma liofilizzata per applicazioni in campo alimentare, sia umano che animale, e nutraceutico. Ad oggi, questi probiotici sono stati sperimentati ed utilizzati, per esempio, nella produzione di yogurt (da parte di una grande azienda lattiero-casearia della Repubblica Ceca), di integratori alimentari a base di cioccolato, nell’acquacoltura e nella farmaceutica.

In termini assoluti, i dati mostrano quindi una modesta propensione delle imprese marchigiane all’attività di brevettazione sul tema dell’alimentazione funzionale. Se tuttavia si rapporta l’incidenza percentuale dei brevetti marchigiani alla percentuale di spesa complessiva in ricerca e sviluppo sostenuta dal settore pubblico e privato nello stesso periodo si ottengono risultati interessanti. Riguardo alle Marche, il rapporto tra percentuale di brevetti e percentuale di spesa (rapporto A/B nella Tabella 3) risulta infatti tra i più alti e pari ad 1,5. Solo il Lazio e la Lombardia presentano valori migliori. Si potrebbe essere tentati a concludere che le Marche rivelino una maggiore efficienza innovativa della spesa sostenuta rispetto a molte altre regioni. Tuttavia, occorre essere molto cauti in quanto la spesa considerata è quella complessiva e riguarda quindi tutti i settori. Risultati più significativi si avrebbero infatti nel caso in cui fosse possibile isolare la spesa per l’innovazione nel sistema agroalimentare da quella complessiva.

Tabella 3 - Distribuzione per regione delle domande di brevetto sugli alimenti funzionali con richiedente italiano, 2000-2014, Italia

* Per gli anni 2001, 2002 e 2006 i dati sono mancanti

Fonte: nostra elaborazione su dati EPO e Eurostat

Tabella 4 – Domande di brevetto sugli alimenti funzionali con richiedente marchigiano, 2000-2014

Fonte: nostra elaborazione su dati EPO

Considerazioni di sintesi

Gli alimenti funzionali sono cibi che rispondono al bisogno di migliorare la propria salute e ridurre i rischi di malattia. Il tema sta assumendo un’importanza crescente sia per i consumatori, sempre più consapevoli dei benefici derivanti dal consumo di alimenti sani e nutrienti, che per l’industria della trasformazione e distribuzione, per la possibilità di intercettare una domanda di mercato crescente. Per questo motivo, un quadro normativo più organico che assicuri un’informazione chiara ed adeguata, armonizzi le regole commerciali e al contempo favorisca l’innovazione di prodotto nell’industria alimentare risulta più che mai necessario.

I dati fin qui presentanti, da prendere tuttavia con la dovuta cautela essendo limitati alle sole domande di brevetto europeo, mostrano come il livello di innovazione riguardante gli alimenti funzionali in Italia sia relativamente contenuto (sebbene l’Italia sia comunque fra i primi 10 paesi innovatori) e sia cresciuto a ritmi molto lenti. Nelle Marche, poi, risulta particolarmente basso in termini assoluti, specie se paragonato a quello di regioni come Lazio e Lombardia. Ciononostante, la capacità brevettuale in rapporto alla spesa complessiva per la ricerca e lo sviluppo risulta fra le più alte. Dall’analisi degli ambiti innovativi, emerge, poi, come l’innovazione degli alimenti funzionali si sia indirizzata verso i settori olivicolo, lattiero-caseario, cerealicolo, viticolo e l’industria dolciaria. Il problema, però, è capire se questi tipi di alimenti possano avere concrete possibilità di crescita e sviluppo nel sistema agroalimentare marchigiano anche in considerazione del fatto che la politica regionale sembra piuttosto puntare sui prodotti naturali, tipici, biologici, a km zero e OGM free, che sostanzialmente negano il concetto di alimento modificato. Ad ogni modo, sul fronte finanziario e dell’iniziativa politica, possibili prospettive per gli alimenti funzionali e per le innovazioni in genere nel sistema agroalimentare marchigiano potrebbero emergere con il nuovo PSR 2014-2020. Dei vari obiettivi trasversali che la Regione Marche intende perseguire, vi è infatti quello dell’innovazione attraverso il supporto di azioni di ricerca e sperimentazione intraprese dai cosiddetti gruppi operativi, chiamati a sviluppare, collaudare, adattare e realizzare progetti innovativi su precise tematiche individuate dalla Regione. Tra le priorità, vengono indicati la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari e, appunto, i cibi funzionali ad una dieta sana ed equilibrata (Fiorani, 2014).

Come però questi gruppi operativi si formeranno o saranno incentivati a formarsi e per quali obiettivi concretamente si costituiranno risulta ancora poco chiaro, specie in questa fase dove il PSR delle Marche attende ancora l’approvazione definitiva dell’UE. Tuttavia, è proprio da questi meccanismi e quindi dalle modalità di implementazione del PSR che dipenderà l’efficacia del partenariato europeo dell’innovazione e dei gruppi operativi, che si spera non vadano semplicemente a gonfiare le fila delle iniziative e degli enti già preposti all’innovazione ma rappresentino uno strumento concreto ed efficace nel sostenere processi di crescita e innovazione nel sistema agroalimentare delle Marche.

Note

(1) “A food can be regarded as ‘functional’ if it is satisfactorily demonstrated to affect beneficially one or more target functions in the body, beyond adequate nutritional effects in a way that is relevant to either an improved state of health and well-being and/or reduction of risk of disease. Functional foods must remain foods and they must demonstrate their effects in amounts that can normally be expected to be consumed in the diet. […] They are not pills or capsules, but part of a normal food pattern” (Diplock et al., 1999).

(2) I dati sono stati estratti utilizzando query di ricerca multiple al seguente indirizzo: [link]

(3) Il numero di brevetti così come l’intensità di ricerca potrebbero sottostimare il livello reale di innovatività in un dato settore. Questo è tanto più vero in realtà caratterizzate dalla presenza di imprese molto piccole, che non hanno alcuna strategia innovativa né forniscono un contributo in questa direzione, proveniente invece dalle poche imprese di dimensioni maggiori. Inoltre, l’innovazione nel sistema agroalimentare si esprime più frequentemente con la realizzazione di un flusso continuo di prodotti incrementali o imitativi, piuttosto che con lo sviluppo di prodotti assolutamente nuovi e brevettabili. L’innovazione poi non risiede solo nella modifica delle caratteristiche intrinseche del prodotto ma anche in altri aspetti ugualmente di rilievo come la logistica, la conservazione, il confezionamento, il formato, le modalità di uso e preparazione (Esposti, 2005).

Riferimenti bibliografici

Diplock A.T., Aggett P.J., Ashwell M., Bornet F., Fern Ernest B., Robertfroid M.B. (1999), Scientific Concepts of Functional Foods in Europe: Consensus Document, British Journal of Nutrition, 81, S1–S27. [Link]

Esposti R. (2005), Cibo e tecnologia: scenari di produzione e consumo alimentare tra tradizione, convenienza e funzione, Agriregionieuropa, anno 1, n.3, Dicembre. [Link]

European Commission (2010), Functional Foods, European Research Area, Food, Agriculture & Fisheries & Biotechnology, Luxembourg: Publications Office of the European Union. [Link]

Fiorani S. (2014), “L’approccio agro-ambientale nel nuovo PSR della Regione Marche”, Relazione presentata in occasione del Seminario Agrimarcheuropa “La sostenibilità ambientale nella nuova programmazione 2014-2020”, Ancona, 29 Luglio. [Link]

Fondazione Aristide Merloni (2011), Il sistema della ricerca e dell’innovazione nelle Marche. I modelli di innovazione e le politiche regionali, Maggio. [Link]

Osservatorio Unioncamere Brevetti e Marchi (2009), Alimenti funzionali nel settore agroalimentare, Unioncamere in collaborazione con Consorzio per l’innovazione tecnologica. [Link]

|

Antonella Bodini

Istituto Nazionale di Economia Agraria

Agrimarcheuropa, n. 6, Marzo, 2015

Introduzione Introduzione

Nell’ultimo decennio si è andato affermando un processo di innovazione del sistema agro-alimentare caratterizzato dallo sviluppo di reti locali per la commercializzazione dei prodotti alimentari, sia di produttori che dei consumatori. Tra le iniziative promosse dai consumatori si stano diffondendo in Italia i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) che promuovono il sostegno dei piccoli produttori tramite acquisti collettivi.

I GAS sono gruppi auto-organizzati di consumatori che acquistano, direttamente dai produttori, generi alimentari o prodotti di uso comune, e li ridistribuiscono fra loro. La caratteristica “solidale” differenzia un GAS da un qualsiasi altro gruppo di acquisto perché aggiunge un criterio guida nella scelta dei prodotti. La solidarietà parte all'interno del gruppo, fra i suoi membri, e si estende ai piccoli produttori che forniscono i prodotti, al rispetto dell'ambiente, alle popolazioni del Sud del mondo. Il GAS realizza quindi una rete di solidarietà che diventa fondamento dell'esperienza stessa, permettendo di praticare quello che viene definito consumo critico (Fonte: www.eventhia.com).

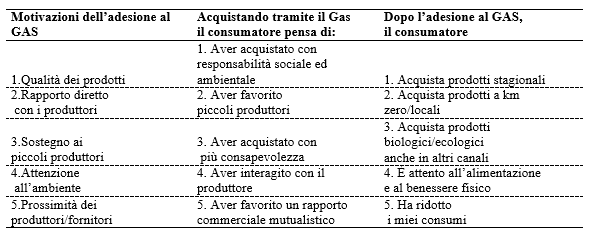

Alla base della costituzione dei GAS vi è la ricerca di prodotti alimentari di qualità, ma anche il coinvolgimento sul etico e sociale verso chi produce i prodotti, nonché verso il territorio e l’ambiente. Con l’acquisto collettivo di prodotti alimentari, molto spesso biologici, tipici, a denominazione d’origine, del commercio equo solidale, i consumatori riacquisiscono autonomia e controllo sulle proprie scelte di consumo.

Il fenomeno nasce da una critica profonda verso il modello di consumo e di economia globale, che è regolamentato da una politica di consumo e guadagno spesso iniqua. I membri di un GAS invece ricercano nell’iniziativa una alternativa di consumo praticabile da subito e, al contempo, perseguono gli obiettivi di favorire la riflessione sui temi dell'alimentazione e consumo di prodotti biologici, acquistare prodotti a prezzi accessibili nonché stabilire rapporti fiduciari tra consumatori e produttori. In questo contesto il GAS si configura sia come uno strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi di cambiamento delle scelte di acquisto soprattutto in ambito alimentare, sia come luogo di incontro e di scambio di esperienze e di autoproduzione, realizzando un altro modo di consumare.

Il fenomeno dei GAS in Italia e nelle Marche

Sotto un profilo meramente pratico, il GAS nasce dalla comunicazione interpersonale, dall’idea degli acquisti collettivi nel proprio contesto di amicizie/conoscenze. Ne consegue che, creato un gruppo di interessati, insieme ci si occupa di: a) ricercare in zona piccoli produttori, b) raccogliere gli ordini tra chi aderisce, c) acquistare i prodotti, d) distribuire i prodotti tra gli aderenti.

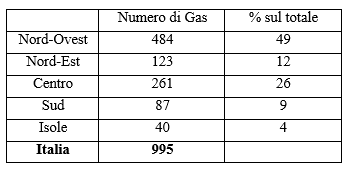

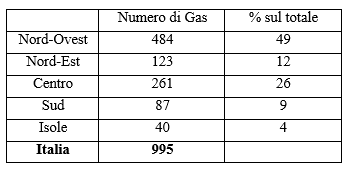

In Italia la prima esperienza risale al 1994 nel comune di Fidenza, a cui sono succeduti altri comuni emiliani, fino all’istituzione della rete di gruppi d’acquisto nel 1997, con finalità di coordinamento e scambio tra esperienze omologhe (Rete G.A.S.). Nel 2014 si contano 995 GAS in tutta Italia, maggiormente concentrati nelle regioni del nord-ovest (Tabella 1). Nelle Marche operano 32 GAS, di cui 14 nella provincia di Ancona e 9 in quella di Pesaro-Urbino.

Tabella 1 – GAS aderenti alla Rete G.A.S., 2014

Fonte: elaborazioni proprie su dati Rete G.A.S. (http://www.retegas.org)

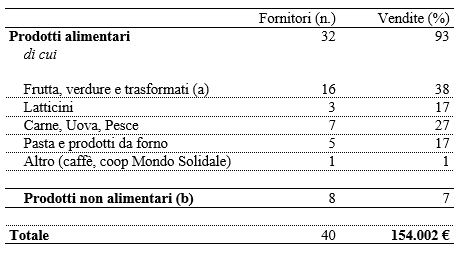

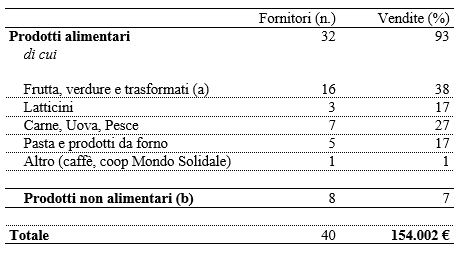

Il presente studio prende in considerazione il GAS Fano Fortuna (1) attivo nel comune marchigiano di Fano, nella provincia di Pesaro e Urbino. Si tratta di un’associazione apartitica senza scopo di lucro con sede a Fano istituita nel 2004 raccogliendo l’iniziativa di alcuni volontari che inizialmente avevano organizzato dei gruppi d’acquisto per prodotti specifici. Nel tempo le adesioni sono notevolmente aumentate (nel 2014 si contano circa 200 iscritti) e i partecipanti hanno strutturato la distribuzione dei prodotti in modo organizzato e coordinato, anche appoggiandosi al Centro di Educazione Ambientale “Casa Archilei”, messo a disposizione dal Comune di Fano.