Andrea Bonfiglio

Università Politecnica delle Marche

Agrimarcheuropa, n. 5, Dicembre, 2014

Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura sono concetti spesso interscambiati nel linguaggio comune. In realtà, a voler essere più precisi, il primo dovrebbe esprimere una serie di potenziali attività che l’agricoltura è in grado di svolgere, mentre il secondo indicherebbe lo svolgimento di una o più attività più o meno connesse all’attività agricola principale, ovvero la messa in pratica delle svariate potenzialità che il mondo agricolo potrebbe offrire.

Al di là delle possibili elucubrazioni sull’utilizzo dei due termini concettuali, fatto sta che la diversificazione in agricoltura (o la multifunzionalità fatta in concreto) può rappresentare un utile integrazione ad un reddito agricolo sempre più eroso dalle fauci della grande distribuzione organizzata o una strategia consapevole per ampliare ulteriormente il proprio fatturato, a tal punto da divenire l’attività principale.

Più volte si è sentito dire che la diversificazione è una modalità di fare impresa alla quale ricorrono soprattutto le piccole aziende per integrare il proprio reddito, oltre ad essere una strada obbligata e sempre più percorsa da quanti desiderano continuare a fare il mestiere di agricoltore. Le evidenze statistiche sembrano però confutare questi luoghi comuni. I dati, da considerare però con le dovute cautele specie in relazione alle modalità di rilevazione soggette a significativi cambiamenti, mostrano infatti una tendenza al ridimensionamento del fenomeno, una dimensione non affatto piccola delle imprese che diversificano e una certa specializzazione nelle attività di diversificazione.

Su questo pesano indubbiamente importanti cambiamenti strutturali che hanno interessato l’agricoltura in questi decenni, come l’espulsione delle imprese marginali e il rafforzamento di quelle più efficienti in grado di competere sui mercati. Ma può dipendere anche da altri fattori. Uno di questi è legato al capitale sia umano che finanziario. Per svolgere altre attività, che non siano solo quelle prettamente agricole, occorrono anzitutto conoscenze specialistiche, non tanto quelle acquisite sui banchi di scuola spesso solo teoriche e insufficienti per affrontare la realtà dei mercati, bensì quelle conquistate sul campo. Per assimilare queste conoscenze, bisogna inevitabilmente specializzarsi. Non è possibile pensare di fare mille cose alla volta, per farle poi male tutte. Il mercato non perdona. C’è poi la questione finanziaria. Per diversificare, occorrono risorse e in un periodo come questo dove il credito boccheggia è arduo pensare di intraprendere nuovi percorsi di multifunzionalità, a meno di non possedere già una dotazione in grado di affrontare nuovi oneri. Ma anche gli indirizzi di politica fanno la loro parte. Dove la politica decide di investire, quindi di “specializzarsi”, gli agricoltori, in particolare quelli più freschi e intraprendenti, inevitabilmente si tufferanno. Ecco quindi il boom degli agriturismi degli ultimi decenni, spesso “specializzati” nel solo vitto e alloggio al pari di una pensione o un albergo ma con più incentivi, o del fotovoltaico degli anni più recenti, con le conseguenze paesaggistiche che noi tutti conosciamo. La moda del momento sembra invece quella dei birrifici agricoli, grazie al riconoscimento legislativo della birra come prodotto agricolo e alle risorse del PSR, alla quale forse se ne potrebbe affiancare presto un’altra, ovvero gli agrinidi e l’agro-sociale in generale, sospinti da una legge nazionale ad hoc, in verità ancora in discussione, che potrebbe mettere le ali all’agricoltura sociale. Ma non si può pensare che la spinta allo sviluppo delle aree rurali possa provenire per esempio dalla birra o da qualche altra pensata simile. Si vedono già scaffali della GDO stracolmi di birre agricole e artigianali, dai nomi e dalle etichette più fantasiose e dai prezzi non così tanto accessibili. Né si può pensare che l’agricoltura sociale, nonostante il suo importante contributo (e per questo meritevole di supporto) ma proprio per la sua complessità e la predisposizione che richiede oltre che per le possibili barriere di diffidenza che vanno infrante, possa rappresentare un modello di sviluppo diffuso. Altre potrebbero essere le vie. Una di queste è sotto gli occhi di tutti e aspetta solo di essere percorsa. E’ quella della foresta, orfana di adeguate iniziative politico-istituzionali. Con una scarsissima utilizzazione degli incrementi annui, ben al di sotto della media europea, l’Italia, e le Marche non fanno eccezione, rappresenta uno dei più grandi importatori di legname per i più svariati utilizzi. Eppure la superficie forestale continua a crescere e cresce nelle aree marginali, dove urgono interventi di valorizzazione e ripopolamento. I benefici derivanti dalla gestione e dalla manutenzione delle foreste in quei luoghi sarebbero consistenti, da quelli occupazionali e reddituali a quelli paesaggistici e ambientali. Per far questo occorre anzitutto una volontà politica. Ma in un paese, dove anche a causa di servizi informativi diseducativi, un bosco intricato e invaso da sterpaglie è assurto a simbolo di biodiversità, strategie che diano il via libera al taglio dei boschi anche se programmato e fatto con criterio potrebbero non incontrare il favore dell'opinione pubblica.

La diversificazione non è però solo una strategia economica dell’agricoltore, a volte dettata dagli opportunismi e dalle tendenze del momento, è anche una strategia ambientale. Coincide infatti con la scelta che l’UE, al termine di un percorso tortuoso iniziato nel 2011, ha adottato per tutelare la biodiversità per il tramite dei pagamenti diretti. Con la riforma della PAC 2014-2020, una componente dei pagamenti diretti è stata vincolata al rispetto di talune pratiche agricole definite benefiche per il clima e l’ambiente, che si aggiungono ai requisiti dell’eco-condizionalità. Attraverso di essa, l’UE ha tentato di salvaguardare i pagamenti diretti dalle numerose critiche ad essi rivolte che li vorrebbero cancellati o assecondati agli obiettivi della politica di sviluppo rurale, attribuendogli delle funzioni più comprensibili e diverse da quelle per cui sono stati a lungo conservati, ovvero premiare lo status di agricoltore e difendere con i denti i diritti acquisiti. Tutto questo sarebbe lodevole se non si entrasse nel merito delle decisioni, perché a ben vedere, leggendo i nuovi regolamenti, che sembrano uscire dalla penna dell’Azzecca-garbugli, l’esperimento non sembra affatto riuscito. Tra le diverse pratiche, spunta, oltre alla creazione delle aree di interesse ecologico e al mantenimento dei prati permanenti, sulle quali ci sarebbe molto da dire, anche la diversificazione delle colture. Per la prima volta, l’UE impone agli agricoltori la pratica della diversificazione se vogliono continuare a ricevere aiuti nel primo pilastro. A dirla tutta, la diversificazione è la soluzione alla quale l’UE ha dovuto ripiegare in sostituzione della rotazione colturale. In altre parole, l’effetto ambientale che si voleva produrre doveva essere quello della rotazione, trascurando però un dettaglio non di poco conto. Chi assicura che l’agricoltore, nel rispetto comunque delle pratiche imposte, non mantenga le stesse colture per un numero di anni indefinito, vanificando quindi il risultato atteso in termini di biodiversità? E’ vero che non si parlerà più del problema della mono-coltura, ma solo perché ne avremmo altri, ossia quelli della bi-coltura o tri-coltura a seconda delle dimensioni aziendali. Non è neanche certo che il primo di problema sparisca. Infatti, volendo addolcire la pillola, l’UE ha deciso di esentare dall’obbligo tutti i piccoli agricoltori, con una superficie a seminativo inferiore ai 10 ettari. La conseguenza è che nelle agricolture frammentate, pensiamo all’Italia, un esercito di agricoltori potrà ricevere il pagamento verde senza fare niente. Va certamente riconosciuto che così facendo si tutelano quegli agricoltori e quelle agricolture che non possono permettersi di introdurre nuove pratiche e quindi sostenere maggiori costi, ma in tal modo si svilisce la natura stessa del pagamento verde. Se l’intenzione era quella di tutelare i più piccoli e preservare il territorio, perché non rafforzare il sostegno nell’ambito dello sviluppo rurale invece di prevedere esenzioni nel primo pilastro? I problemi però non finiscono qui. Si pensi al modo in cui il pagamento verde può essere calcolato. Nel suo tentativo quasi riuscito di disintegrare l’unitarietà della politica agricola comune, trasferendo ampi poteri decisionali agli Stati membri e minando per questo il principio del mercato unico, l’UE ha concesso a quanti hanno optato per la convergenza graduale la possibilità di calcolare i pagamenti verdi in funzione dei titoli posseduti, il cui valore iniziale è derivato a partire da quello storico. La conseguenza paradossale è che due agricoltori che diversificano allo stesso modo e adottano le altre pratiche in eguale numero e intensità, e che per questo dovrebbero produrre gli stessi benefici ambientali (sempre che ve ne siano), riceveranno un pagamento diverso se hanno titoli di valore diverso. Purtroppo questa è stata la scelta dell’Italia, una scelta probabilmente attesa, ma comunque, a sua giustificazione, indotta dalle decisioni poco felici assunte ad un livello istituzionale ben più alto, il quale avrebbe dovuto svolgere una funzione correttiva anziché alimentare eventuali e possibili anomalie a livello di singolo paese.

|

Roberto Esposti

Università Politecnica delle Marche

Agrimarcheuropa, n. 5, Dicembre, 2014

La sottovalutazione della multifunzionalità La sottovalutazione della multifunzionalità

Di multifunzionalità in agricoltura si è cominciato a parlare, e molto, già nella seconda metà degli anni ’90, soprattutto con riferimento alle linee di riforma della PAC che sarebbero poi sfociate in Agenda 2000. La multifunzionalità veniva presentata come il carattere saliente di quel modello di agricoltura europea che la riforma della PAC doveva tutelare e promuovere. Da allora, il tema della multifunzionalità è riemerso nel dibattito politico ogni qualvolta si sia voluto sottolineare la rinnovata funzione sociale dell’agricoltura per poi scomparire di nuovo allorché, venuto il tempo delle scelte concrete relative all’impiego delle risorse, questo termine veniva piuttosto visto come un possibile “cavallo di Troia” per sottrarre risorse all’agricoltura e dirottarle verso altri usi.

Ma se nel dibattito politico il tema della multifunzionalità ha percorso, e tuttora percorre, queste traiettorie carsiche, nell’analisi dei fenomeni reali connessi alla trasformazione dell’agricoltura europea, italiana e marchigiana è venuto assumendo una crescente centralità. Al punto che qualsiasi ipotesi interpretativa circa le traiettorie evolutive del comparto non può più prescindere dalla rilevanza strategica di tutti quei processi ricondotti sotto la generica espressione di “trasformazione in senso multifunzionale dell’impresa agricola” (Henke, 2004). Tuttavia, anche nell’analisi scientifica la multifunzionalità in agricoltura continua a cadere vittima di una sostanziale sottovalutazione. Infatti, si pone l’accento sulla sua natura di opzione strategica (o di insieme di opzioni strategiche) a disposizione delle imprese agricole per avviare una sostanziale e permanente diversificazione del proprio business. Meno si sottolinea l’epocale trasformazione dell’agricoltura e del suo ruolo nelle ricche società post-industriali di cui la diversificazione dell’attività dell’impresa agricola è “solo” l’epifenomeno.

Questa sottovalutazione appare particolarmente limitante proprio allorché si voglia interpretare la multifunzionalità all’interno dei processi di trasformazione di una economia e di una società come quella marchigiana, certamente non più “agricola”, sempre meno “industriale” ma non ancora interamente “post-industriale”. È ormai evidente che l’economia regionale si è avviata lungo un percorso di graduale deindustrializzazione che, pur con accelerazioni e rallentamenti determinati dalla congiuntura, ridefinirà necessariamente la distribuzione della ricchezza e dell’occupazione tra i settori e, di conseguenza, i territori.

Deindustrializzazione selettiva e terziarizzazione dell’economia regionale sono, dunque, processi evolutivi naturali e, pertanto, anche auspicabili giacché riallineano le Marche, pur con le sue specificità, alle traiettorie di sviluppo di tutte le economie e le società affluenti e post-industriali. Le implicazioni di questi processi dal punto di vista territoriale sono notevoli e, sinora, largamente sottovalutati. In una realtà come quella marchigiana, il peculiare sviluppo manifatturiero ha avuto l’indiscutibile carattere della “diffusione” quale suo connotato principale. Al di là di quale sia la reale matrice di questo carattere “diffuso” (Esposti, 2012b), sistemi di piccole e medie imprese fortemente integrati, al punto da formare numerosi distretti industriali, hanno punteggiato il territorio marchigiano da nord a sud, dalla linea di costa fino alla media collina risalendo i principali assi vallivi.

Questa deindustrializzazione selettiva, con consolidamento delle realtà più competitive ed una progressiva terziarizzazione ad essa associata, difficilmente potrà conservare questi caratteri originari di diffusione territoriale. Ne consegue che uno dei temi principali, se non il principale, relativi al governo di un tale processo sia proprio la capacità di disegnare percorsi di terziarizzazione anche per quei territori che tendono a risultare esclusi dallo spontaneo dipanarsi di questi processi nello spazio. La sfida per le aree interne, montane, in una parola rurali, della regione consiste proprio nel pensare una terziarizzazione possibile che coinvolga i propri settori cruciali in quanto persistenti. In particolare, la terziarizzazione dell’agricoltura e dello spazio rurale implica la progressiva trasformazione dell’impresa agricolo-rurale in un soggetto che eroghi servizi di mercato e fuori mercato oltre a (o insieme a) beni alimentari. Questo processo di trasformazione del settore consiste, a livello micro, proprio nella trasformazione dell’impresa agricola in senso multifunzionale.

Più in generale, la sfida è promuovere all’interno delle economie avanzate e post-industriali percorsi di cambiamento strutturale relativamente inediti: al di là dell’ormai compiuto declino dell’agricoltura e di una graduale industrializzazione, la terziarizzazione di tali sistemi economici, e quello marchigiano tra questi, passa anche attraverso la terziarizzazione dei settori tradizionali (OECD, 2014). Da tale processo le Marche possono trarre un indubbio vantaggio giacché la trasformazione in senso multifunzionale dell’agricoltura può trovare in questa regione, e in alcuni suoi territori in particolare, alcune evidenti manifestazioni e punti di forza, nonché ampie potenzialità ancora inesplorate. In sostanza, si tratta di una traiettoria di trasformazione dell’economia agricolo-rurale (e quindi dei relativi territori di elezione) già in nuce ma ancora ampiamente da percorrere, rafforzare e governare.

I caratteri salienti della trasformazione

Al di là del fatto che la portata della multifunzionalità agricola come processo di trasformazione epocale richiede una prospettiva aggregata, tuttavia, risulta comunque interessante individuare i percorsi evolutivi delle singole imprese agricole, nonché delle famiglie e dei singoli imprenditori, che hanno fatto scaturire tale percorso di trasformazione e continuano ad alimentarlo. In quest’ottica, si evidenzia con chiarezza (Aguglia et al., 2008) come l’impresa agricola multifunzionale emerga, spesso in modo repentino ed inatteso, in relazione a profonde trasformazioni della vocazione funzionale dell’impresa agricola e, quindi, della sua matrice imprenditoriale, spesso incarnata da soggetti precedentemente quasi sconosciuti al mondo agricolo: giovani imprenditori non provenienti da famiglie agricole, imprenditorialità femminile, forme societarie e realtà associative, ecc.. Multifunzionalità significa diversificazione produttiva e innovazione di processo e prodotto che si traducono in innovazione funzionale (Esposti, 2012a).

Secondo le traiettorie tipiche di ogni processo di cambiamento strutturale di un’economia accompagnato da radicali innovazioni tecnologiche e sociali, l’impresa agricola multifunzionale viene ad intercettare, facendoli convergere, processi evolutivi emergenti nella società ed i suoi nuovi bisogni. Questo è il requisito della multifunzionalità: garantire la cosiddetta stewardship, cioè farsi carico a nome della collettività, oltre alla produzione di alimenti, anche di altri beni e servizi non-food, pubblici o comunque di interesse collettivo. Il paesaggio, l’assetto idrogeologico, la biodiversità, le energie rinnovabili, le tradizioni e altro ancora sono tra queste nuove funzioni dell’impresa agricola multifunzionale, nonché farsi garante, quale primo anello della filiera alimentare, di food safety e food quality; cioè, garantire sicurezza sanitaria, nutrizionale, ambientale ed etica degli alimenti, oltre alla loro origine e provenienza (Esposti, 2005).

A ciò si associa una serie di nuovi bisogni, spesso latenti o solo parzialmente soddisfatti, a cominciare, per esempio, dal desiderio di porzioni crescenti delle nuove generazioni, soprattutto della parte “urbana”, di un ritorno a stili di vita più semplici, più genuini ed equi, anche a costo di rinunciare al soddisfacimento di bisogni materiali di tipo voluttuario (il cosiddetto downshifting). In effetti, le tendenze di riflusso demografico dalle principali agglomerazioni urbane verso aree maggiormente de-congestionate rappresentano un singolare intreccio tra il proseguimento dei processi centripeti (sub-urbanizzazione) e l’innesco di processi di opposizione ad essi (contro-urbanizzazione o de-urbanizzazione).

Di questo processo evolutivo, le Marche costituiscono un caso piuttosto interessante e, per certi versi unico. A fronte di una agricoltura fortemente ridimensionata, semplificata e quasi scarnificata da decenni di forte sviluppo manifatturiero (Esposti, 2012b), il territorio regionale si è rivelato negli ultimi due decenni un vero e proprio crogiuolo di esperienze di nuova agricoltura che ne colgono la sua nuova funzione sociale. Molti fenomeni di agricoltura multifunzionale trovano proprio nelle Marche le principali esperienze pionieristiche e la più alta densità. Solo per far alcuni esempi, in questa regione l’agricoltura biologica, le fattorie didattiche e gli agrinidi, alcuni tipi di agro-energie, fino ai micro birrifici agricoli (per menzionare l’ultimo fenomeno emergente), risultano essere all’avanguardia in ambito nazionale e, quindi, europeo (Henke et al., 2014).

Allo stesso tempo, se viste dal punto di vista del ciclo di vita dell’impresa agricolo-rurale, tali esperienze appaiono altamente spontanee e profondamente eterogenee; frutto sì di visione, intuizione e creatività, ma che non sempre si traducono in adeguate capacità manageriali e organizzative e in forme replicabili e buone pratiche. Spesso si tratta di realtà di piccole o piccolissime dimensioni economiche, almeno in partenza, altamente sporadiche nel territorio, non organizzate tra loro, e con vita mediamente breve in virtù di tassi di fallimento abbastanza elevati. Questo crogiuolo certamente vitale ma anche caotico e disorganico ha impedito che nel territorio marchigiano, nonostante le potenzialità, queste realtà diventassero un sistema, un vero e proprio network o tessuto di imprese dotato di una intelligenza collettiva. Quindi, queste singole esperienze d’impresa, ancorché di interesse e successo, non riescono a tradursi nella traiettoria evolutiva di un intero comparto regionale, cioè in quel modello di trasformazione del settore primario nel senso della sua terziarizzazione su cui puntare per lo sviluppo regionale, soprattutto nei suoi territori a maggiore vocazionalità.

Servono una strategia e un’azione politica

E’ dunque compito della Politica, e delle sue politiche, dare a queste esperienze, a questi territori e ai loro embrionali processi di sviluppo una “intelligenza collettiva”, un governo anche formale che affianchi una governance sì spontanea ma, spesso, anche miope. Politiche che aiutino la molteplicità di esperienze di trasformazione in senso multifunzionale dell’impresa agricolo-rurale marchigiana a diventare un sistema, un tessuto produttivo. L’obiettivo strategico è rafforzare le realtà esistenti, razionalizzare quelle emergenti, incubarne delle ulteriori, così che l’insieme di queste esperienze si traduca in un processo rilevante da un punto di vista aggregato, un percorso di trasformazione complessivo e organico. In poche parole, una nuova traiettoria per l’agricoltura regionale e un nuovo modello per lo sviluppo territoriale delle Marche.

Per fare ciò, senza far torto alla spontaneità e alla creatività che contraddistinguono questo comparto, è necessario costituire una strategia comune e una programmazione delle iniziative e degli interventi. Infatti, in termini territoriali e aggregati, la multifunzionalità agricola non è un requisito statisticamente inteso, una proprietà acquisita per sempre: è una costruzione ed una innovazione sociale. Si tratta di un orientamento di un intero sistema agricolo verso funzioni avanzate della propria produzione di beni e servizi che è sì il frutto di idee imprenditoriali ma anche di una organizzazione sociale, collettiva. La multifunzionalità va pensata, progettata e concretamente realizzata e costruita.

La Politica di Sviluppo Rurale (PSR) e, di conseguenza, il rispettivo Programma predisposto dalla Regione Marche, è il “luogo” dove si concepisce, disegna, realizza e commercializza la multifunzionalità agricola marchigiana. L’obiettivo generale di questa politica, dunque, dovrebbe essere quello di favorire o creare economie di scopo e economie di scala esterne allo stesso tempo, in modo da dare a questo insieme di esperienze un’intelligenza e farle diventare un tessuto. Le economie di scopo si riferiscono alla fornitura di servizi ad un insieme molto diversificato, frammentato e minuto di realtà imprenditoriali che non sarebbero in grado di autoprodursi. Si tratta di: fornitura di conoscenza e informazione; raccolta di domanda e offerta di innovazioni di processo e prodotto; raccolta, valutazione e selezione di idee dal punto di vista tecnico, finanziario ed economico; redazione di business plan (analisi di mercato, commercializzazione e valorizzazione del prodotto, ecc.). Nel caso delle economie di scala, l’obiettivo della PSR dovrebbe essere quello di aggregare attività dello stesso settore (al limite anche monoprodotto) al fine di minimizzarne i costi soprattutto in relazione alla realizzazione di investimenti produttivi, all’introduzione di innovazioni e alla produzione di conoscenza, ad azioni di marketing e accesso al mercato. Esempi sono la rete di agrinidi marchigiani o la malteria consortile regionale che serve molte microbreweries agricole delle Marche. Da questi esempi di successo, e d’avanguardia, è necessario trovare impulso per una generalizzazione di tali buone politiche e buone pratiche.

Riferimenti bibliografici

Aguglia, L., Henke, R., Salvioni, C. (2008), Agricoltura multifunzionale: comportamenti e strategie imprenditoriali alla ricerca della diversificazione. Roma: INEA-Edizioni Scientifiche Italiane.

Esposti, R. (2005), Cibo e tecnologia: scenari di produzione e consumo alimentare tra tradizione, convenienza e funzione. AgriRegioniEuropa, 1 (3), pp. 1-7.

Esposti, R. (2012a), Knowledge, Technology and Innovations for a Bio-based Economy: Lessons from the Past, Challenges for the Future. Bio-based and Applied Economics, 1(3), pp. 231-268.

Esposti, R. (2012b), Alcune considerazioni sulla retorica dello «sviluppo diffuso». In: Canullo, G., Pettenati, P. (a cura di), Sviluppo economico e benessere. Saggi in ricordo di G. Fuà, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 285-305.

Henke, R. (a cura di) (2004), Verso il riconoscimento di una agricoltura multifunzionale. Teoria, politiche, strumenti. INEA-Edizioni Scientifiche Italiane, Roma.

Henke, R., Povellato, A., Vanni, F. (2014), Elementi di multifunzionalità nell’agricoltura italiana: una lettura dei dati del censimento. QA, Rivista dell’Associazione Rossi-Doria, 2014/n.1, pp. 101-133.

OECD (2014), Innovation and Modernizing the Rural Economy. OECD Rural Policy Reviews, OECD Publishing, Paris.

|

Cristina Salvioni1, Laura Aguglia2

1 Università degli Studi Chieti-Pescara, 2 Istituto Nazionale di Economia Agraria

Agrimarcheuropa, n. 5, Dicembre, 2014

Introduzione Introduzione

Nel corso degli ultimi decenni è stata posta molta attenzione sul ruolo della diversificazione quale strategia per migliorare e stabilizzare i redditi prodotti dalle aziende agricole e delle famiglie ad esse collegate. In questo lavoro vengono analizzate le principali informazioni statistiche raccolte tramite le indagini sulle caratteristiche strutturali ed economiche delle aziende agricole italiane per offrire degli spunti di riflessione circa la diffusione, evoluzione e ruolo economico della diversificazione in Italia e nelle Marche in particolare.

Multifunzionalità, diversificazione e attività connesse

Da quando nel 1992, durante l’Earth Summit di Rio, comincia a prendere forma, il concetto di multifunzionalità è stato oggetto di un ampio dibattito volto in primo luogo a definirne il significato (OECD, 1998, 2001, 2005), analizzare la natura (pubblica o privata) e il grado di congiunzione dei beni prodotti dall’agricoltura multifunzionale, valutare il ruolo che questa gioca nei modelli agricoli nazionali nonché nelle politiche si sostegno del settore primario (Aguglia, Henke e Salvioni, 2008).

Le aziende agricole non hanno tardato a recepire le opportunità generate dalla multifunzionalità e, ancor più, a rispondere all’azione pubblica volta a promuoverla. Si è così assistito all’avvio di processi di riorganizzazione interna delle aziende agricole finalizzati a rendere maggiormente visibili le funzioni, ad esempio ambientali e sociali, svolte dalle aziende in più o meno stretta connessione con la produzione agricola.

Il monitoraggio di queste trasformazione delle aziende agricole ha implicato delle modifiche anche nella raccolta delle informazioni statistiche. Il problema che si è posto in questo campo è stato quello di definire quali informazioni si potessero raccogliere, giacché la natura pubblica di molti dei beni e servizi prodotti nell’ambito della multifunzionalità non rendono agevole una quantificazione della produzione sia in termini fisici sia monetari. Il problema è stato risolto procedendo alla rilevazione delle attività remunerative connesse, ovvero delle attività produttive che danno luogo ad un flusso di ricavi (e quindi redditi), ma distinte dalla produzione agricola. In termini di bilancio le attività connesse possono essere interpretate come le entrate riferite alla gestione extra-caratteristica. Ovviamente le attività connesse riescono a rendere conto solo di una parte della multifunzionalità, in particolare di quella che porta alla realizzazione di beni e servizi destinati alla commercializzazione separatamente da quelli agricoli. Di conseguenza gli studi che intendano analizzare anche gli aspetti non commerciali della multifunzionalità quale la produzione di beni pubblici non scambiati sul mercato (ad esempio la conservazione dell’ambiente naturale) richiedono la realizzazione di indagini ad hoc.

La diversificazione attraverso le indagini strutturali

Le prime informazioni sulla presenza di attività connesse sono state raccolte nel Censimento del 2000. Queste sono state successivamente aggiornate nelle tre indagini strutturali intercensuarie (2003, 2005, 2007) ed infine nel Censimento del 2010 (1). Nel decennio in considerazione, le attività agricole subiscono una netta riduzione, alla quale sembra accompagnarsi la diminuzione delle attività connesse praticate. Oltre alla diversità dell’universo di riferimento, la riduzione del peso delle attività connesse potrebbe essere imputato anche alla diversa modalità di rilevamento adottata nei censimenti, per cui se nel 2000 la ricognizione prevedeva un numero ristretto di domande più generiche, nel 2010 l’argomento è stato approfondito, articolandolo in 16 domande e forse, proprio le maglie strette di questa indagine hanno portato ad un quadro più chiaro e più vicino alla realtà produttiva.

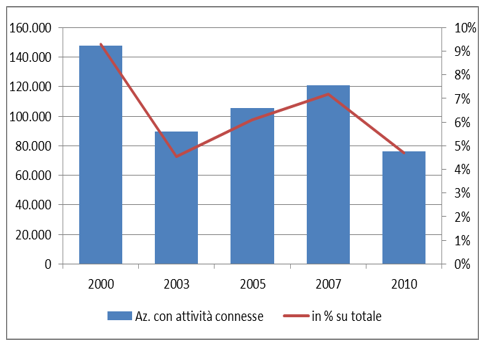

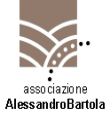

Figura 1 – Aziende agricole italiane con attività connesse

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

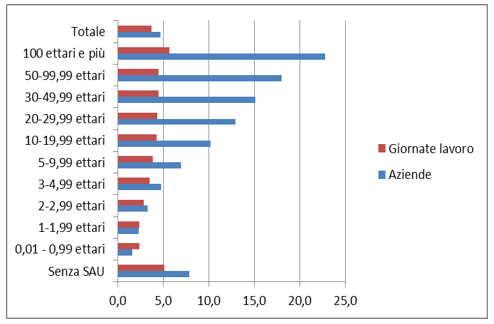

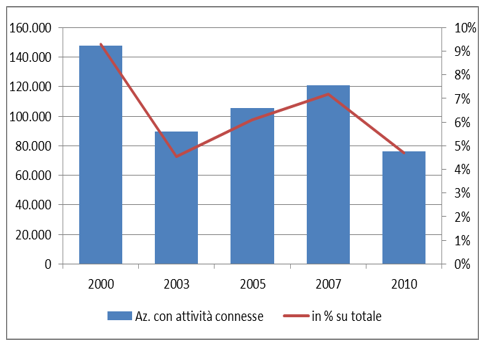

In particolare nell’ultimo Censimento 76.000 aziende (il 4,7% del totale) hanno dichiarato di svolgere una o più attività remunerative connesse per un totale di circa 99.000 attività. I dati (Figura 2) rivelano che la diversificazione è più frequente al crescere della dimensione fisica delle aziende, arrivando ad interessare quasi un quarto delle aziende al di sopra di 100 ettari. Anche la percentuale di giornate lavorative varia al variare delle classi di ampiezza aziendale, ma non supera il 5,7%, a conferma del carattere ancora accessorio che queste attività hanno rispetto all’attività principale di produzione agricola.

Figura 2 – La diversificazione per dimensione aziendale (peso percentuale delle aziende e delle giornate lavoro sul totale)

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

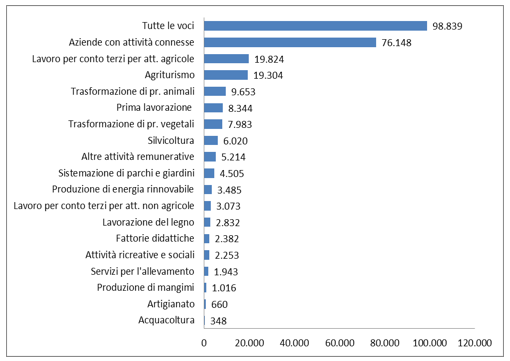

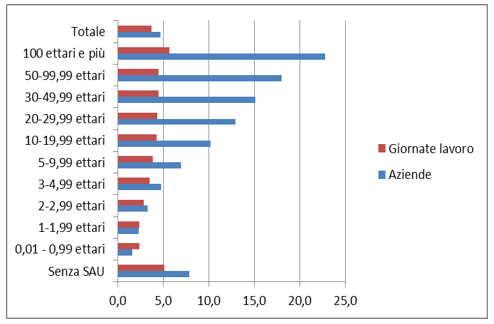

Nella Figura 3 è riportata la frequenza di aziende per tipo di attività remunerativa. Come atteso, le attività più tradizionali (ad esempio trasformazione e agriturismo) sono molto più diffuse rispetto a quelle che sono entrate più recentemente nella gamma di prodotti offerti dalle aziende agricole (ad esempio i servizi sociali) e che assumono ancora un carattere di prodotto innovativo.

Figura 3 – Aziende per attività remunerativa connessa

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

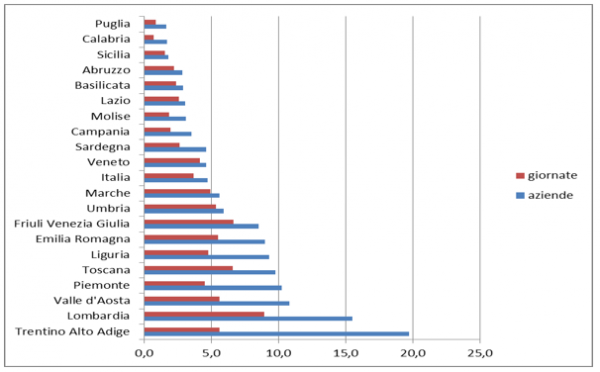

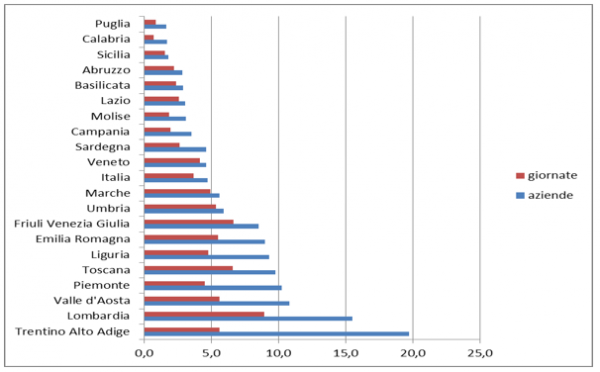

In termini di distribuzione geografica, la diversificazione è più frequente nelle regioni del Nord che in quelle meridionali, con le Marche che si collocano in una posizione intermedia, prossima alla media nazionale (Figura 4).

Figura 4 – La diversificazione nelle regioni (peso percentuale delle aziende e delle giornate lavoro sul totale)

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

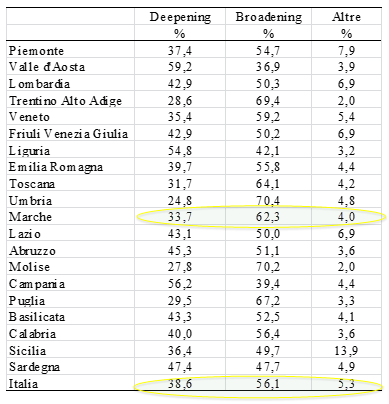

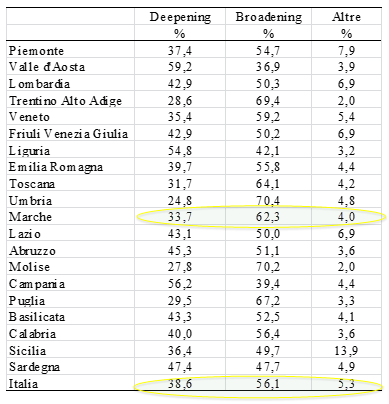

Nella Tabella 1 le attività connesse sono riclassificate nelle due ben note categorie di deepening e broadening (Van Huylenbroeck e Durand, 2003) e presentate per regione.

Tabella 1 – Le funzioni di deepening e broadening attivate nelle regioni italiane

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Nella classificazione proposta si va da funzioni molto vicine all’attività agricola vera e propria, che ne rappresentano la naturale continuità, come la lavorazione di alcuni prodotti in azienda o processi di trasformazione (deepening), ad altre che invece si pongono in qualche modo al di fuori dell’attività agricola in senso stretto, diventando spesso dei competitors rispetto all’uso dei fattori della produzione (broadening): si pensi, ad esempio, all’agriturismo o alla produzione di energia o alle esperienze di servizi sociali. In media, si osserva una maggiore presenza sul territorio italiano di attività afferenti alla categoria del broadening, che in diverse regioni, tra le quali le Marche, costituiscono quasi il doppio delle attività di deepening. Solo in 3 regioni (Valle d’Aosta, Liguria, Campania) rivestono un peso maggiore le attività di deepening.

Aspetti economici della diversificazione

Il quadro della diversificazione può essere approfondito attraverso l’esame dei dati dell’indagine RICA. Come è noto, questa indagine raccoglie non solo le informazioni relative alle caratteristiche strutturali delle aziende agricole, ma anche quelle relative a costi e ricavi al fine di ricostruire i bilanci delle aziende. A differenza dei Censimenti e delle indagini strutturali, l’indagine Rica raccoglie informazioni sulle sole aziende di tipo professionale, escludendo dal campo di osservazione le aziende di piccole e piccolissime dimensioni.

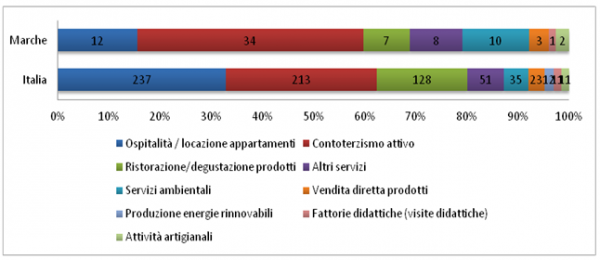

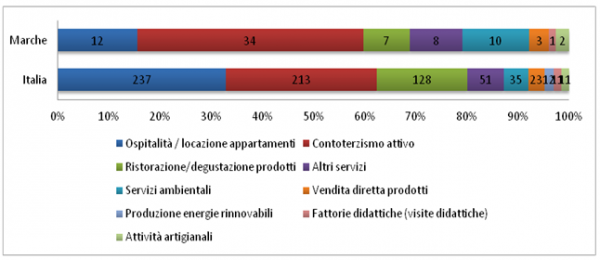

La Rica conferma a grandi linee quanto osservato tramite i Censimenti: una maggiore diffusione delle attività connesse tradizionali (agriturismo, contoterzismo, ecc,) e una scarsa frequenza di quelle più innovative (ad esempio servizi educativi e sociali) (Figura 5).

Figura 5 – Le attività connesse nella Rica

Fonte: nostre elaborazioni su dati Rica

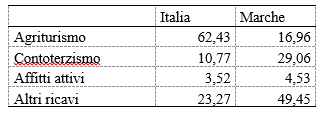

Le informazioni sui ricavi derivanti dalle diverse attività connesse permettono inoltre di calcolare il peso che ogni categoria ha sul totale dei ricavi derivanti dalle attività connesse. A questo proposito, i dati riportati nella Tabella 2 mettono in evidenza due tratti che differenziano le Marche dal resto dell’Italia. In primo luogo il maggiore peso del contoterzismo, che nelle Marche risulta quasi tre volte superiore a quello osservato in media in Italia. In secondo luogo, il maggiore peso rispetto alla media nazionale delle “Altre attività”, ovvero dell’insieme che include le attività più innovative, che coprono quasi la metà delle entrate derivanti dalla diversificazione.

Tabella 2 – Peso delle attività connesse sul totale dei ricavi complementari

Fonte: nostre elaborazioni su dati Rica

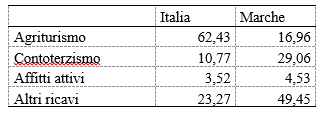

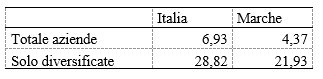

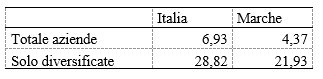

Infine, nella Tabella 3 vengono riportati i pesi dei ricavi derivanti dalle attività remunerative connesse rispetto ai ricavi totali aziendali. In media, a livello nazionale, la diversificazione concorre per una quota prossima al 7% alla realizzazione dei ricavi del totale delle aziende agricole professionali, mentre nelle Marche il contributo è limitato al 4%. Se si guarda all’interno delle sole aziende differenziate si nota, però, che le attività connesse sono responsabili in media di più di un quarto dei ricavi totali. Quindi, sebbene nel complesso dell’agricoltura la diversificazione contribuisca in modo molto limitato alle entrate aziendali, nelle singole aziende dall’adozione di questa strategia può derivare una quota non trascurabile di ricavi.

Tabella 3 – Peso dei ricavi complementari sui ricavi totali aziendali

Fonte: nostre elaborazioni su dati Rica

Conclusioni

Quanto fino a qui illustrato permette di concludere che se da una parte la diversificazione è un fenomeno che interessa un numero ancora piccolo di aziende agricole e, quindi, concorre solo in modo limitato ai risultati economici del settore, dall’altra, questa strategia può assumere un ruolo importante all’interno della singola azienda. Nelle aziende che hanno deciso di adottare una qualche strategia di diversificazione, infatti, le attività remunerative connesse rappresentano una voce importante tra quelle che concorrono alla realizzazione dei redditi aziendali. Se si considera che spesso le aziende che diversificano sono quelle condotte da giovani è presumibile che in futuro la diversificazione possa aumentare tanto in termini di diffusione quanto di rilevanza in termini di produzione di redditi aziendali.

Note

(1) Per approfondimenti sui dati del Censimento 2010 si vedano gli interventi del convegno ISTAT “L’agricoltura che cambia: una lettura dei dati del Censimento”, Roma, 18 aprile 2013 (http://www.istat.it/it/archivio/87496).

Riferimenti bibliografici

Aguglia L., Henke R., Salvioni C. (2008) (a cura di), Agricoltura multifunzionale. Comportamenti e strategie imprenditoriali alla ricerca della diversificazione, Inea, Studi & Ricerche, Esi, Napoli.

Henke R., Salvioni C. (2010), “La diversificazione del reddito nelle aziende agricole italiane: una via di uscita dalla crisi?”, XLVII Convegno Sidea, Campobasso, 22-25 settembre 2010, www.sidea.org.

Henke R., Salvioni C., (2011), “La diversificazione dei redditi nelle aziende agricole italiane”, QA-Rivista dell’Associazione Rossi-Doria, 3, pp. 25-56.

Oecd (1998), Multifunctionality: a framework for policy analysis, Parigi 1998.

Oecd (2001), Multifunctionality:Toward an analytical framework, Parigi, 2001.

Oecd (2005), Multifunctionality in agriculture:What role for private initiatives? Parigi, 2005

Van Huylenbroeck G., Durand G. (eds.) (2003), Multifunctional Agriculture. A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development, Ashgate, Aldershot (UK) and Burlington (Vt, Usa).

|

Saverio Senni

Università degli Studi della Tuscia

Agrimarcheuropa, n. 5, Dicembre, 2014

Introduzione Introduzione

Negli ultimi anni, ed in particolare con un’accelerazione degli ultimi mesi, l’attenzione e l’interesse verso le molteplici funzioni sociali che le attività agricole possono rivestire sta velocemente crescendo e allargandosi. È sufficiente menzionare l’infittirsi di eventi di confronto, discussione, condivisione, approfondimento sulla tematica dell’agricoltura sociale, che vedono, pressoché ovunque, protagonisti, nonché platee di ascolto, eterogenee, che condividono la ricerca di percorsi attivi che possano dare risposte, a cui i tradizionali sistemi e approcci del welfare sembrano non riuscire più a dare.

Tale attenzione tende spesso a fuoriuscire dalla specifica tematica per chiamare in causa da un lato l’approccio stesso allo sviluppo rurale tout court, dall’altro per interpellare le pratiche di welfare più consuete e comuni, il cosiddetto welfare riparativo, che nel più ampio contesto della crisi socioeconomica non riesce più a star dietro alle tante “riparazioni” da realizzare.

Questa breve nota affronterà solo alcune delle questioni in gioco sul tema dell’agricoltura sociale, con un accenno all’iniziativa regionale denominata “Rurale Sociale”.

Oltre la sostenibilità: per uno sviluppo rurale responsabile

Si è ormai abituati a qualificare lo sviluppo, in particolare lo sviluppo rurale, con l’aggettivo sostenibile. Si comprende bene l’esigenza di sottolineare la necessità di agire per uno sviluppo che sia in grado di essere “durabile” - come i francesi definiscono la sostenibilità - ma non sarà che la condizione di sostenibilità debba essere considerata già inclusa in quella di sviluppo? In altri termini, in mancanza di sostenibilità, è possibile parlare di sviluppo, in senso proprio? Non è questa la sede per sviluppare ulteriormente tale riflessioni. Ciò che è invece importante da sottolineare, e che la prospettiva aperta dall’attenzione nei confronti dell’agricoltura sociale ha contribuito a far emergere, è che non appare più sufficiente esprimersi in termini di sostenibilità senza considerare anche, in modo esplicito, la questione della responsabilità.

Sviluppatasi prevalentemente nell’alveo della Corportate Social Responsability, il tema della responsabilità sociale delle imprese, agricole e non, in realtà riguarda ogni singolo gesto degli individui e delle loro organizzazioni economiche che definiamo imprese.

La consapevolezza del ruolo della responsabilità nelle azioni degli attori di un sistema sociale ed economico si è andata attenuando anche a seguito dei processi di globalizzazione che inevitabilmente dilatano, anche notevolmente, le distanze tra le azioni e le conseguenze ultime delle azioni stesse (Zamagni, 2013).

Tutto ciò che riavvicina questi due momenti, riporta in primo piano la dimensione della responsabilità. Quando un’impresa agricola si coinvolge in azioni che hanno un esplicito carattere educativo, formativo, riabilitativo, di accoglienza e di inclusione per persone in temporanea o permanente difficoltà, sperimenta la prossimità degli effetti del proprio coinvolgimento e, quasi automaticamente, viene interpellata sul terreno della responsabilità.

Con questo non si intende sostenere che l’impresa agricola che opera su mercati globalizzati e sostanzialmente anonimi possa agire in modo “irresponsabile”. Al contrario: sono le pratiche di agricoltura sociale a contribuire a rafforzare l’importanza della responsabilità nell’agire imprenditoriale. La responsabilità, in altri termini, non può più essere considerata come un’opzione, ma come un requisito dello sviluppo.

L’agricoltura sociale tra multifunzionalità e diversificazione

La differenza concettuale tra multifunzionalità e diversificazione non è sempre chiara a coloro che utilizzano, spesso confondendoli, questi termini. L’OCSE (2001) e molti autori (per tutti Van Huylenbroeck et al., 2007) hanno delineato con chiarezza la differenza tra i due concetti. In sintesi, il termine multifunzionalità si fa riferimento ad una caratteristica dell’attività agricola (o di qualunque altra attività) che nel suo svolgersi può rispondere ad una pluralità di bisogni della società. Da più parti si sottolinea come l’agricoltura abbia una sua storia intrinsecamente multifunzionale, carattere non lontano dal concetto di produzione congiunta, che interessa diverse attività produttive agricole. La modernizzazione del settore primario ha implicato, con modalità e intensità differenti, una tendenza verso la specializzazione produttiva e verso la prevalenza, quando non dominanza, della funzione strettamente produttiva di materie prime per l’industria alimentare.

La diversificazione, più che ad una caratteristica, fa riferimento ad un obiettivo dell’impresa agricola, perseguito dunque in modo intenzionale ed esplicito per finalità riconducibili in genere all’integrazione o alla stabilità del reddito aziendale, ma a volte anche di altra natura (occupazionali, patrimoniali o legate alle motivazioni intrinseche dell’imprenditore o di suoi collaboratori).

E’ utile richiamare questa distinzione terminologico-concettuale quando si va a delineare come la legge nazionale sull’agricoltura sociale ha definito tale attività.

La legge, approvata nel luglio scorso alla Camera e in attesa di approvazione da parte del Senato, all’articolo 2 definisce l’agricoltura sociale come l’insieme delle “attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, dirette a realizzare:

- l’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati (comma A);

- prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, tra cui sono compresi gli agrinido e agriasilo (comma B);

- prestazioni e servizi terapeutici che, attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante, affiancano le terapie della medicina tradizionale (comma C);

- progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale (comma D).

Il testo di legge specifica poi che i commi B, C e D sono da considerarsi come attività connesse, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile. Così sono dunque gli agrinido, di cui si dirà nel prossimo paragrafo. A riguardo dell’inserimento socio-lavorativo (comma A), nell’ambito dell’agricoltura sociale viene realizzato ovviamente all’interno della conduzione della pratica agricola, nelle sue varie operazioni colturali o di allevamento, e non in modo “connesso” ad essa. Esso dunque tende ad delineare l’esperienza dell’agricoltura sociale come una modalità di fare agricoltura che si propone di generare esiti di tipo sociale (inclusione/integrazione) e in questo senso la porta ad assomigliare ad altre modalità di fare agricoltura in modo responsabile – agricoltura biologica ad esempio – che non sono certo rappresentabili e gestibili normativamente in termini di attività connessa.

Questa semplice, ma evidente, “difficoltà” che ha avuto il legislatore ad inquadrare l’agricoltura sociale è indice della complessità dell’espressione e della sua capacità di essere adottata per realtà e situazioni anche molto diverse fra loro.

L’esperienza dell’Agrinido di Qualità della Regione Marche

Nell’ambito dell’iniziativa della Regione Marche, denominata “Rurale Sociale”, il progetto Agrinido di Qualità ne costituisce una delle azioni maggiormente innovative (Martellini, 2011).

Alla luce di quanto realizzato nei primi tre anni, pur non potendosi ancora trarre delle valutazioni, è possibile però delinearne alcuni elementi di originalità che meritano essere sottolineati in questa sede.

Al momento di scrivere questa nota sono 6 gli Agrinido di Qualità avviati nella Regione. Un numero che può apparire contenuto, ma considerando che si tratta di una sperimentazione e che di fatto queste esperienze stanno aprendo una strada nuova sia dal punto di vista del fare impresa in agricoltura sia da quello più marcatamente pedagogico-educativo, i significati di queste iniziative nel panorama rurale delle Marche appaiono ancora tutti da esplorare.

In questa sede ci limitiamo a sottolineare due aspetti del progetto Agrinido di Qualità.

Un primo aspetto riguarda il percorso di autorizzazione, condotto dall’amministrazione regionale, che non ha richiesto una normativa ad hoc o in deroga alle norme esistenti per i nidi per l’infanzia ma, attraverso un lavoro di raccordo tra il Servizio Agricoltura e quello delle Politiche sociali è stato tracciato un percorso per l’attivazione di agrinidi, senza dover modificare la legislazione esistente.

Il secondo aspetto riguarda la dimensione economica degli aiuti previsti. Aver mantenuto il sostegno finanziario da parte della Regione sostanzialmente contenuto e parziale, per quanto concerne sia gli investimenti che i costi di gestione, sgombera il campo da qualunque possibile avvicinamento opportunistico all’avvio di un agrinido, e posiziona il sostegno pubblico nel suo più appropriato ruolo di strumento per aiutare alla realizzazione un progetto di impresa che, in questo specifico ambito, tende anche a sovrapporsi con progetti di vita di imprenditori e imprenditrici agricoli che si mettono così in gioco in ambito pedagogico-educativo.

Concludendo

È indubbio che l’interesse che le imprese agricole stanno dedicando ai percorsi di diversificazione e di multifunzionalità non derivi, se non in parte, dalla difficile congiuntura del paese. Rappresenta un processo di profonda trasformazione della società (non solo di quella rurale) il cui approdo finale non è ancora delineabile.

Superata una prima fase di curiosità e di prima conoscenza (quella rappresentabile come “agricoltura sociale 1.0”) una platea ampia, se non come numero, come ambiti interessati – imprenditorialità agricola, cooperazione sociale, associazionismo, soggetti pubblici, centri di ricerca, cittadini – sta avvicinandosi all’agricoltura sociale intravedendola non tanto come “la” soluzione a delle criticità sociali, particolarmente acute nel periodo che stiamo attraversando, ma come un ampliamento del menu delle soluzioni, integrandolo con una possibilità originale, innovativa e tradizionale al tempo stesso.

Riferimenti bibliografici

Di Iacovo F. (2008), Agricoltura sociale: quando le campagne coltivano valori, Franco Angeli, Milano.

Martellini C. (2011), “Il progetto "Rurale Sociale" e il modello Agrinido di Qualità della Regione Marche”, Agrimarcheuropa, n. 0, Dicembre.

Nelson J.A. (2006), Economics for Humans, The University of Chicago Press, Chicago.

Zamagni S. (2013), Impresa responsabile e mercato civile, Il Mulino, Bologna.

OECD (2001), Multifunctionality: Towards an Analytical Framework, Parigi.

Van Huylenbroeck G., Vandermeulen V., Mettepenningen E., Verspecht A., (2007), “Multifunctionality of Agriculture: A Review of Definitions, Evidence and Instruments”, LivingReviews in Landscape Research, vol. 1, pp. 1-38.

|

Antonella Bodini

Istituto Nazionale di Economia Agraria

Agrimarcheuropa, n. 5, Dicembre, 2014

La normativa di settore

L’Italia è l’unico paese europeo ad avere una legislazione specifica per l’agriturismo, la legge quadro 96/2006, che colloca l’agriturismo a pieno titolo fra le attività agricole. Secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2, nel 2013 è stato emanato un apposito decreto del Mipaaf (DM 13 febbraio 2013) con la determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche. Gli operatori del settore da tempo reclamavano un sistema di classificazione che uniformasse l’uso di differenti simbologie (spighe, margherite, fiori, quadrifogli, ecc.) nelle regioni italiane, simbologie che stanno creando disorientamento nell’utenza, soprattutto straniera.

La metodologia di classificazione, elaborata tenendo conto delle attuali tendenze della domanda del mercato agrituristico in ambito nazionale ed estero, è costituita da una griglia di valutazione di parametri omogenei, riguardanti il livello di comfort della struttura ricettiva, la qualità del contesto ambientale, le caratteristiche dell’azienda e dei servizi offerti, in termini di valorizzazione dei prodotti tipici locali, del paesaggio e dei territori. In sintesi, la classificazione, che si concretizza anche in un marchio denominato “Agriturismo Italia” (Figura 1), potrà dare testimonianza della capacità degli imprenditori agricoli italiani di valorizzare, attraverso l’ospitalità, il patrimonio paesaggistico, enogastronomico e naturalistico dei territori (DM 3 Giugno 2014 - Modalità applicative marchio).

Figura 1 – Marchio italiano per l’agriturismo

Fonte: Mipaaf

Essendo l’agriturismo materia di competenza regionale e considerando che il marchio e il sistema di classificazione rappresentano una raccomandazione per le amministrazioni regionali, si prevede che la loro adozione avrà una diffusione progressiva. Solo tra qualche anno si potrà valutare l’esito dell’iniziativa in tema di comunicazione chiara e uniforme dell’offerta agrituristica italiana.

Il fenomeno del turismo rurale in Italia

Le comunità rurali identificano sempre più nel turismo un fattore di sviluppo per l’area rurale, in quanto il fabbisogno di lavoro legato al fenomeno coinvolge la popolazione locale, soprattutto le fasce femminili e giovanili, e attiva iniziative economiche locali, evitando così l’abbandono delle aree rurali (Belletti, 2010). A differenza di altre forme di turismo, il turismo rurale non ha una definizione univoca. A livello europeo il concetto di turismo rurale, spesso usato come sinonimo di agriturismo, si inserisce in un modello di sviluppo economico rurale ampio, dove i fornitori di beni pubblici sono non solo gli agricoltori, ma anche gli altri residenti nelle aree rurali. Diversamente in Italia l’agriturismo, segmento del turismo rurale, è normato (l.96/2006) e si inserisce in un sistema di sviluppo rurale in cui prevale la connotazione agricola, non sempre integrata in un modello di sviluppo sostenibile dell’economia locale.

Trent’anni fa l’intuizione italiana di unire agricoltura e turismo si è concretizzata nell’ospitalità e nella ristorazione, facendo leva sulla capacità delle famiglie contadine di combinare l'organizzazione dell'attività domestica con l'attività agricola. Successivamente le aziende agricole hanno assunto una connotazione multifunzionale e diversificata, evoluzione inevitabile e strategica che ha permesso al fenomeno agrituristico italiano di raggiungere dimensioni, ricercatezza e livello qualitativo rilevanti rispetto ad altri paesi europei (Bodini, 2011).

Di seguito vengono presentati i dati Istat più recenti sui flussi turistici e sull’offerta delle imprese agrituristiche marchigiane. L’articolo si chiude con una breve trattazione sulla normativa di riferimento e sulle sue articolazioni recenti.

La diversificazione dell’offerta agrituristica nelle Marche

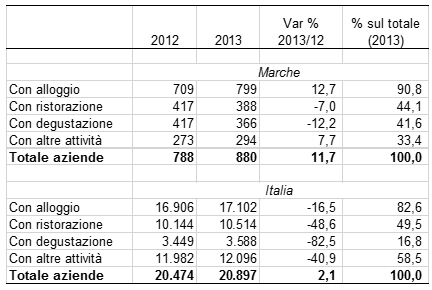

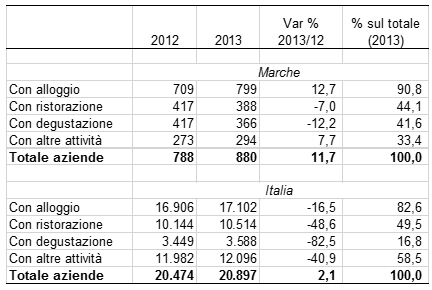

Secondo l’indagine Istat più recente, nel 2013 le aziende autorizzate all’esercizio agrituristico nelle Marche risultano 880, pari al 4,2% delle aziende agrituristiche italiane. Il numero di aziende, in progressiva crescita nel ultimo decennio, ha registrato un aumento del 12% rispetto al 2012, ben superiore al 2% a livello nazionale (Tabella 1).

Tabella 1 - Aziende autorizzate all'esercizio dell'agriturismo per tipo di attività, 2013

Fonte: ISTAT, Dati annuali sull'agriturismo, annate varie

In linea con i dati nazionali, nelle Marche circa il 91% delle aziende agrituristiche è autorizzata all’alloggio e il 51% alla ristorazione. Le aziende autorizzate alla degustazione rappresentano il 48%, mentre le aziende che propongono altre attività (equitazione, escursionismo, ecc.) sono il 27%. Per contro a livello nazionale questo tipo di aziende risulta più diffuso.

La presenza femminile nella conduzione degli agriturismi regionali è particolarmente rilevante. Il 45% delle aziende agrituristiche marchigiane ha una conduzione femminile, di gran lunga superiore all’incidenza femminile a livello nazionale. Inoltre rispetto al 2012 le imprenditrici agricole sono aumentate del 13,7%, mentre a livello nazionale sono aumentate solo del 2,4%.

L’analisi dei dati mette in luce le diverse relazioni esistenti tra l’alloggio e le altre attività agrituristiche. Tra le 799 aziende che ospitano, il 36% risulta autorizzata al solo alloggio, mentre circa la metà garantisce anche servizi di ristorazione. A livello nazionale prevalgono le aziende autorizzate all’alloggio e ad altre attività, mentre gli agriturismi marchigiani appaiono specializzati nell’alloggio e servizi congiunti di ristorazione.

Analizzando la composizione dell’offerta di alloggio si evidenzia l’aumento del numero di piazzole, pari a 355 nel 2013. Tale fenomeno può essere ricondotto al turismo camperistico, che è in grandissima espansione in tutta Europa. Sono sempre più numerose, infatti, le aziende agricole (vitivinicole e agrituristiche) che hanno colto i benefici che possono derivare dalla realizzazione, con costi modestissimi, di infrastrutture utili ad attirare i turisti camperisti (Bodini, 2012). In espansione anche il numero i posti letto, pari a 10.108, a cui corrispondono mediamente 12,6 posti letto per azienda marchigiana (in linea con la media nazionale).

Le aziende marchigiane con alloggio si compongono per metà di aziende con solo pernottamento e metà con pensione completa. La formula ‘Bed&Breakfast’ e la mezza pensione non sono presenti nelle aziende agrituristiche. A livello nazionale invece le tipologie di servizi offerti sono più diversificate, ma con la stessa tendenza al solo pernottamento e pensione completa.

La ristorazione rappresenta l’attività praticata dalla metà degli agriturismi nelle Marche (51%). Di questi oltre l’80% consente anche il pernottamento. Mentre a livello nazionale sono diffuse aziende con sola ristorazione, le aziende marchigiane abbinano alla somministrazione di pasti l’alloggio o altre attività ricreative. I circa 18.000 posti a sedere rappresentano il 4% dei posti esistenti a livello nazionale. Ciascuna azienda dispone in media di circa 41 posti a sedere, mentre a livello nazionale la media è di 38 posti.

La degustazione, che consiste nell’assaggio di prodotti agroalimentari, rappresenta soprattutto per le aziende agrituristiche marchigiane un elemento di distinzione rispetto alla media nazionale. Come servizio complementare di consumo in loco di prodotti agroalimentari di origine aziendale, non viene proposto in via esclusiva, infatti le aziende autorizzate alla degustazione tendono ad abbinare l’assaggio dei prodotti enogastronomici ad altre attività, per lo più ristorazione e alloggio.

Infine, circa un quarto delle aziende agrituristiche sono autorizzate all’esercizio di altre attività agrituristiche. Tra le iniziative proposte, un numero consistente di aziende marchigiane consente di praticare attività sportive. La conformazione prevalentemente collinare della regione sembra incoraggiare l’offerta di servizi che mettono a disposizione biciclette e la gestione di maneggi e percorsi cicloturistici, permettendo così di esplorare il territorio in maniera ecologica, tendenza peraltro, quella dell’ecoturismo, in crescente sviluppo. Le restanti attività rappresentano diversificazioni poco diffuse nella regione, che potrebbero rappresentare in futuro aree competitive per la valorizzazione dell’offerta turistica (corsi e osservazioni naturalistiche).

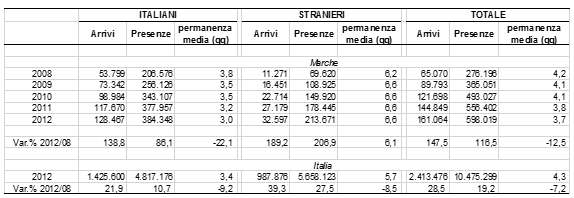

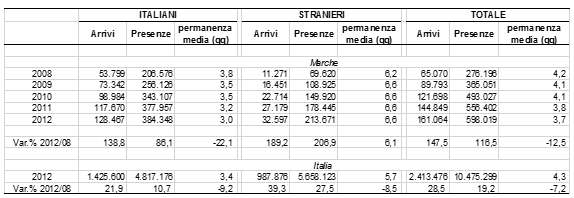

Il movimento degli agrituristi

I dati sul movimento turistico negli esercizi agrituristici nelle Marche evidenziano un andamento in crescita, più marcato del totale degli esercizi ricettivi (Tabella 2). Nel 2012 i turisti presso gli agriturismi marchigiani si sono attestati sui 160.000 arrivi (+147% rispetto al 2008), pari al 22% degli arrivi complessivi degli esercizi extra-alberghieri. Il peso percentuale degli arrivi in agriturismi rispetto ad altre soluzioni ricettive è aumentato negli ultimi anni, in particolare da parte dei turisti stranieri che sembrano prediligere la vacanza rurale. Ciononostante gli stranieri nelle Marche rappresentano meno del 40% delle presenze complessive in agriturismo, contro il 54% a livello nazionale, e appena il 20% degli arrivi (41% a livello nazionale). La durata dei soggiorni dei turisti stranieri, che nel 2012 è stata di 6,6 giorni (in lieve aumento dal 2008), è mediamente superiore a quella degli italiani (3 giorni), peraltro in diminuzione. Quanto riscontrato a livello regionale riflette la situazione nazionale dove si rileva che i turisti italiani si trattengono più a lungo presso altre categorie di esercizi ricettivi.

Tabella 2 - Movimento turistico negli alloggi agrituristici delle Marche

Fonte: ISTAT, Capacità e movimento degli esercizi ricettivi, annate varie

A livello provinciale Pesaro-Urbino conferma essere la meta di maggiore richiamo dagli agrituristi. In questa provincia infatti si concentrano il 31% degli arrivi regionali e il 30% delle presenze. Gli agriturismi della provincia fermana primeggiano per la durata dei pernottamenti da parte dei turisti stranieri (7,1 giorni) e rispetto alla media regionale (4,8).

Considerazioni conclusive

L’analisi dei dati statistici ha messo in luce come le aziende agrituristiche marchigiane risultano più specializzate nella degustazione rispetto alla media nazionale, e sono orientate verso l’alloggio e ristorazione. Ha inoltre evidenziato come la componente femminile sia rilevante per assolvere alla funzione multifunzionale dell’agricoltura regionale.

In sintesi, l’Italia custodisce indubbiamente un patrimonio enogastronomico, paesaggistico e storico-culturale di eccellenza, ma la comunicazione di tutto questo è frazionata in progetti teorici di turismo tematico (es. strade del vino, dell’olio) che non trovano un riscontro concreto nei comportamenti e nelle motivazioni reali di chi va in vacanza, oltre che risentire negativamente della mancanza di strategie di promozione turistica pubblica. Con l’introduzione di un marchio unico si concretizza una strategia di comuncazione importante a cui le aziende dovranno unire attivià di promozione aziendale specifiche (sito internet aziendale, ecc).

Riferimenti bibliografici

Belletti G. (2010), Ruralità e turismo, Agriregionieuropa, Anno 6, n. 20.

Bodini A. (2011), Turismo rurale e fruizione di beni pubblici, in Agricoltura, Ambiente e Società, Supplemento al n.28/2011 di Agricole 15/07/2011, Bologna.

Bodini A. (2012), Attività connesse, in Arzeni A. (a cura di) Il sistema agricolo e alimentare nelle Marche, Ancona.

|

Fabio Di Pietro

Osservatorio Foreste INEA

Agrimarcheuropa, n. 5, Dicembre, 2014

Introduzione Introduzione

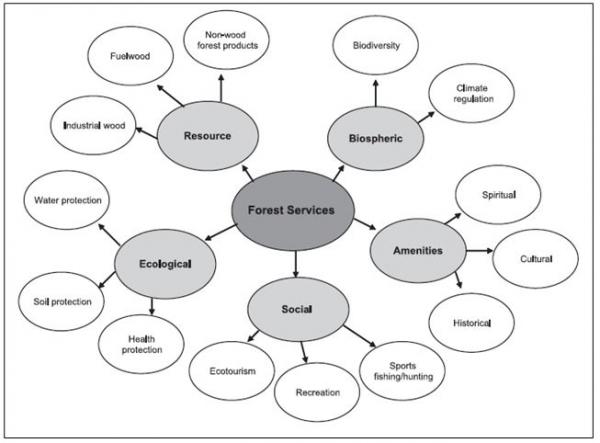

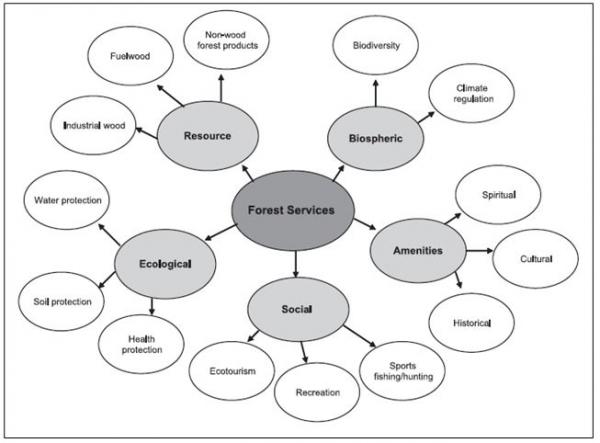

Negli ultimi decenni il sistema forestale nazionale ha dovuto affrontare rapidi mutamenti strutturali ed economici, a causa della molteplicità di ruoli e funzioni che la società ha riconosciuto e/o attribuito al patrimonio forestale. Non a caso il logo scelto dall’Assemblea delle Nazioni Unite in occasione dell’Anno Internazionale delle Foreste (2011) evocava il tema “Foreste e popoli”. Le diverse icone riunite sulla chioma dell’albero ricordano le innumerevoli funzioni ambientali riconosciute ai boschi, necessarie per il mantenimento dei cicli biologici e per la sopravvivenza e il benessere delle popolazioni locali del pianeta (Figura 1).

Figura 1 - Rappresentazione schematica dei servizi forestali

Fonte: Shvidenko et al. (2005)

In Italia, dopo che i boschi e i suoi prodotti hanno rappresentato per secoli una risorsa indispensabile per l’economia del Paese, soprattutto per le popolazioni rurali e di montagna, dal dopoguerra in poi si è assistito ad un graduale e progressivo abbandono nell’utilizzo della risorsa forestale nazionale, legato principalmente allo spopolamento delle aree interne e al disinteresse economico per l’utilizzo e la valorizzazione delle risorse disponibili.

Lo sviluppo industriale e il massiccio esodo dalle aree montane e collinari verso i grandi centri industriali ha portato ad una forte riduzione delle attività agrosilvopastorali, fondamentali non solo per la produzione di beni alimentari e non, ma più in generale per la gestione del territorio e per l’esecuzione delle normali opere di presidio e manutenzione che da esse derivano.

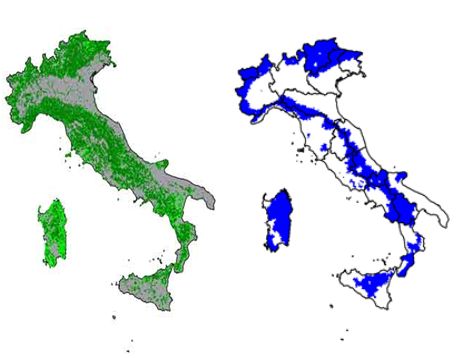

Tale fenomeno ha determinato, in primo luogo, una lenta e progressiva espansione del bosco a discapito di aree agricole e pascolive abbandonate, facendo sì che la superficie nazionale sia quasi triplicata, passando dai quasi 5 milioni di ettari censiti nel 1950, agli oltre 11 milioni dei nostri giorni (1) (Figura 2). All’aumento della superficie, però, non si è assistito ad un incremento degli investimenti sul territorio, anche se il sistema economico paese può vantare una fiorente industria legata ai prodotti legnosi. Infatti oggi l’utilizzo della risorsa forestale si assesta ad una media del 20% dell’incremento annuo, contro il 65% della media europea, a fronte di un’industria italiana dei prodotti legnosi che importa oltre l’80% delle materie prime dall’estero. Le motivazioni che hanno ridotto le normali pratiche di gestione e utilizzazione del patrimonio forestale e scoraggiato le iniziative imprenditoriali sono diverse. Nel proseguo di questo articolo verranno meglio illustrate, evidenziando inoltre l’importante ruolo che la valorizzazione delle risorse forestale può rivestire nello sviluppo delle aree rurali e montane.

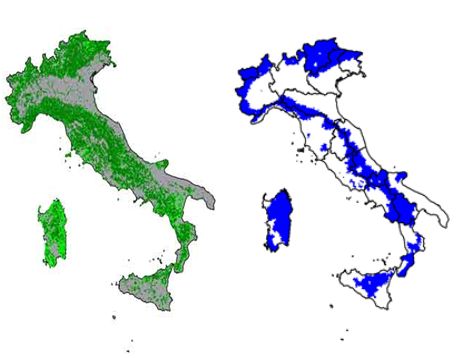

Figura 2 - Distribuzione della superficie forestale nazionale (immagine di sinistra) e distribuzione delle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (immagine di destra)

Fonte: Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio, 2005

Quale politica di gestione per lo sviluppo delle aree rurali e montane

Il Piano di Azione per le Foreste Europeo (Commissione Europea, 2006), adottato dall’Italia con il Programma Quadro per il Settore Forestale (2) (AA.VV., 2008), promuove la valorizzazione del patrimonio forestale e il suo ruolo multifunzionale di bene economico-sociale, capace di produrre materie prime e servizi ecosistemici. La gestione attiva, in questo senso, diventa principio ispiratore della programmazione e della pianificazione forestale nazionale, come processo di governance territoriale nel medio lungo periodo capace di garantire un uso equilibrato delle risorse naturali e la selvicoltura diviene lo strumento diretto per lo sviluppo socioeconomico e per la salvaguardia ambientale, come definito dal D.lgs. 227/2001 (3).

Analizzando i dati sul valore commerciale generato dalle diverse filiere produttive legate alla risorsa forestale nazionale, compresa anche la quota parte derivante dai prodotti forestali non legnosi, si evidenzia come il valore aggiunto generato, rappresenti solamente lo 0,9% del settore primario; in termini del tutto semplificati significa che dal 35% del territorio italiano si ottiene solamente lo 0,01% della ricchezza nazionale (Pettenella, 2011). In questo contesto di scarsa inefficienza nell’utilizzo di una risorsa rinnovabile e con caratteristiche di non “delocalizzazione fisica”, l’Italia nonostante vanti il primato nell’esportazione di prodotti finiti dell’industria legnosa manifatturiera, vive in una situazione quasi del tutto paradossale. Infatti, con una utilizzazione che si assesta a una media del 20% dell’incremento annuo contro il 65% della media europea, il nostro paese è il 6°importatore mondiale di legno grezzo e il 2° europeo, il 1° importatore di legno dai Balcani e dal Sud Europa, il 2° importatore europeo di legno tropicale, il 1° importatore mondiale di legna da ardere, il 4° di cippato e il 1° di pellet per uso domestico e residenziale.

Naturalmente le motivazioni di questo paradosso sono riconducibili ad un processo ormai cronicizzato che ha progressivamente visto ridurre le normali pratiche di gestione e utilizzazione del patrimonio forestale esistente e scoraggiato le iniziative imprenditoriali. Sicuramente le difficili condizioni orografiche, l’inadeguata viabilità di servizio, l’alto costo della manodopera, la polverizzazione della proprietà forestale, la concorrenza dei mercati stranieri e la complessità del panorama normativo e vincolistico nazionale e regionale, non rappresentano un’argomentazione esaustiva per poter spiegare le notevoli difficoltà in cui versa oggi il settore forestale nazionale.

Rimane comunque un dato di fatto incontrovertibile: oggi la risorsa bosco, nonostante il grande potenziale economico, ambientale e quindi occupazionali che offre sia in termini produttivi nella fornitura di materie prime a base rinnovabile ed ecocompatibile da utilizzare per usi edilizi, manifatturieri ed energetici, e sia di erogazione di servizi pubblici ambientali diffusi, “soffre” la mancanza di iniziative politico-istituzionali. Iniziative che producano effetti di lungo periodo concreti, per una reale valorizzazione socio-economica del territorio e del sistema Paese. Così facendo si farebbe fronte non solo alle urgenti necessità ambientali in materia di regolazione e regimazione delle acque, salvaguardia e conservazione della biodiversità e degli habitat naturali, mitigazione del cambiamento climatico, tutela del paesaggio e più in generale del patrimonio culturale identitario nazionale, ma anche ai seri problemi di sicurezza e di incolumità pubblica dovuti ai mancati interventi di presidio e manutenzione dei territori rurali e montani.

Nello specifico, il ruolo strategico del settore forestale italiano per la fornitura di beni economici e servizi pubblici e il raggiungimento di una serie di obiettivi di politica strategica internazionale e comunitaria, oggi non trovano ancora efficaci soluzioni, in quanto l’azione di gestione attiva del patrimonio forestale non prevede un riconoscimento legislativo, ma soprattutto monetario, per i proprietari e/o gestori delle superfici che nel rispetto delle normative vigenti e nell’attuazione dei loro piani, possono garantire un efficace mantenimento e miglioramento delle funzioni svolte dai boschi nazionali. Di conseguenza, la gestione rimane tutt’ora un processo economicamente non redditizio per i proprietari forestali che preferiscono l’abbandono del bene, con effetti diretti su sicurezza e benessere collettivo.

Eppure, analizzando la bibliografia scientifica internazionale, iniziano a prendere corpo azioni normative in contesti nazionali e territoriali, forse semplicemente più attenti e con visioni strategiche di lungo periodo nei confronti della risorsa forestale, che prevedono un riconoscimento economico verso i soggetti coinvolti nella gestione delle risorse forestali. Un esempio è rappresentato dall’accordo liberamente sottoscritto tra l'azienda municipalizzata per la fornitura di servizi idrici della città di New York e i proprietari forestali del bacino di captazione (Landell-Mills e Porras, 2002). In base a tale accordo i proprietari si sono impegnati ad utilizzare i propri boschi secondo uno specifico e condiviso programma di gestione attiva e sostenibile, che garantisce il bene produttivo e allo stesso tempo il mantenimento delle funzioni di depurazione e deflusso idrico delle acque in maniera costante nel tempo. La compensazione per il mantenimento del servizio ecosistemico (acqua potabile) fornito alla popolazione urbana da parte dei gestori delle foreste viene corrisposta attraverso un'addizionale sulla tariffa idrica pagata dagli utenti finali che garantisce ai proprietari un flusso annuo e costante di reddito. L'implementazione del programma ha permesso un notevole risparmio di spesa sulla realizzazione di impianti di depurazione, che sarebbe comunque gravata sui cittadini.

Considerazioni conclusive

In conclusione e con la premessa che non si vuole entrare nel merito di quale sia l’attività selvicolturale che una gestione attiva deve utilizzare, è possibile affermare, in ragione del contesto storico-culturale in cui si è evoluta e strutturata la risorsa bosco nazionale nel tempo, che solamente attraverso un processo di gestione diffusa e partecipata è possibile perseguire gli obiettivi di mantenimento e valorizzazione del ruolo multifunzionale svolto dai boschi nazionali; un processo che tenga conto delle caratteristiche ecologiche, pedoclimatiche e stazionarie del soprassuolo nonché degli obiettivi e delle necessità economiche e sociali in ambito locale e nazionale.

Note

(1) Secondo il Forest Resource Assestment la superficie forestale nazionale è pari a 10.916.000 Ha (FAO & JRC., 2012).

(2) Approvato il 18/12/2008 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

(3) Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"

Riferimenti bibliografici

AA.VV. (2008), Programma Quadro per il settore forestale (PQSF), MIPAAF, Roma (disponibile in: http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2826).

Commissione Europea (2006), Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, un Piano di azione dell’UE per le foreste. Bruxelles, 15.6.2006 COM (2006) 302 definitivo.

FAO & JRC (2012), Global forest land-use change 1990–2005, FAO Forestry Paper No. 169. Food and Agriculture Organization of the United Nations and European Commission Joint Research Centre. Roma, FAO.

Landell-Mills N. e Porras I.T. (2002), Silver bullet or fools’ gold? A global review of markets for forest environmental services and their impact on the poor, Rapporto di ricerca preparato per International Institute for Environment and Development (IIED), Londra.

Pettenella D., 2011. Servizi ecosistemici forestali e integrazione nelle politiche settoriali, relazione presentata in occasione della Conferenza ISPRA “Le risorse forestali nazionali e i servizi ecosistemici. Il ruolo delle istituzioni” Roma, 6 dicembre 2011

Shvidenko A., Barber C.V., Persson R., Gonzalez P., Hassan R., Lakyda P., McCallum I., Nilsson S., Pulhin J., van Rosenburg B., Scholes B., Forest and woodland systems, in Hassan R.M., Scholes R. e Ash N. (2005), Ecosystems and Human Well-Being: Current State and Trends: Findings of the Condition and Trends Working Group, Island Press.

|

Francesco Vanni

Istituto Nazionale di Economia Agraria

Agrimarcheuropa, n. 5, Dicembre, 2014

Introduzione Introduzione

L’inverdimento (o greening) degli interventi del primo pilastro rappresenta una delle novità più importanti della PAC 2014-2020. Attraverso il pagamento verde, infatti, per la prima volta viene esplicitamente legata una quota dei pagamenti diretti ad alcune pratiche agricole ritenute positive per l’ambiente, con l’obiettivo di promuove forme di agricoltura sostenibili, volte a una migliore conservazione della biodiversità e al mantenimento della fertilità del suolo e del paesaggio rurale.

Il pagamento verde prevede l’applicazione, sulla superficie ammissibile ai pagamenti diretti, di tre tipi di pratiche agricole: diversificazione delle colture, mantenimento dei prati permanenti, mantenimento o introduzione di aree di interesse ecologico. In contesti specifici, questi requisiti possono essere sostituiti da pratiche “equivalenti” svolte nell’ambito dei programmi ambientali all’interno delle politiche di sviluppo rurale.

Dopo una breve descrizione dei contenuti tecnici del greening, in questo articolo vengono presentate alcune simulazioni sul potenziale impatto di questo nuovo strumento di politica agro-ambientale nelle Marche. Le elaborazioni, realizzate sulla base dei dati del 6° Censimento dell’agricoltura del 2010 dell’Istat, forniscono una stima delle aziende e delle superfici che, a livello regionale, saranno interessate dal cosiddetto “inverdimento” dei pagamenti diretti (1).

Il greening dei pagamenti diretti

Il Regolamento (UE) 1307/2013 sui pagamenti diretti sancisce che il “pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente” si applica a tutte le aziende che ricevono il pagamento di base, con l’esclusione delle superfici coltivate con i metodi dell’agricoltura biologica e di quelle che aderiscono al regime semplificato per i piccoli agricoltori.

Più in dettaglio, il pagamento verde prevede l’applicazione, sulla superficie ammissibile ai pagamenti diretti, di tre tipi di pratiche agricole:

- La diversificazione delle colture: un requisito che si applica esclusivamente alle superfici a seminativo superiori a 10 ettari e che prevede la presenza contemporanea di almeno 2 colture sulle superfici comprese tra 10 e 30 ettari (con la coltura principale che non può superare il 75% della superficie) e la presenza contemporanea di 3 colture sulle superfici a seminativo superiori a 30 ettari (con la coltura principale che non può superare il 75% e le due colture principali il 95% della superficie);

- Il mantenimento dei prati permanenti: il rapporto tra i terreni a prati permanenti e la superficie agricola totale non deve ridursi oltre il 5% (a livello aziendale, territoriale o nazionale) e non è possibile convertire o arare queste superfici se situate in aree ecologicamente sensibili ai sensi delle direttive sulla conservazione degli habitat naturali e sulla conservazione degli uccelli;

- L’introduzione di aree d'interesse ecologico (siepi, terreni a riposo, terrazzamenti, fasce tampone, elementi caratteristici del paesaggio, superfici oggetto d’imboschimento e colture azoto-fissatrici) in aziende con almeno 15 ettari a seminativo, pari ad almeno il 5% della superficie a seminativo dell’azienda.

Il mancato rispetto di questi requisiti potrà incidere fino al 125% della quota dei pagamenti verdi percepita dagli agricoltori. Il regolamento prevede, però, l’esenzione da questi obblighi, oltre che per la parte di ciascuna azienda sulla quale si pratica l’agricoltura biologica, anche per le aziende che, a seguito dell’adesione a misure agro-climatico-ambientali o ad alcune tipologie di certificazione, adottano pratiche benefiche per l’ambiente e per il clima che danno benefici equivalenti o maggiori rispetto a quelli del greening.

Il pagamento verde nelle Marche

Dal punto di vista finanziario, il pagamento verde rappresenta la seconda componente per importanza dopo il pagamento di base, pari ad un ammontare del 30% del sostegno al reddito ricevuto dagli agricoltori. In Italia questo importo varierà da 1.170,6 milioni di euro nel 2015 a 1.111,3 milioni nel 2019 (MiPAAF, 2014).

Per quanto riguarda il valore del pagamento verde percepito dai singoli beneficiari, l’Italia ha optato per il greening “individuale”, ovvero per il calcolo di questa quota di pagamenti come percentuale del valore dei titoli percepiti da ogni agricoltore. Questa scelta, di fatto, ha accentuato alcuni aspetti critici del greening, tra cui la sua scarsa flessibilità e la sua iniquità, poiché a fronte degli stessi obblighi le aziende italiane beneficeranno di un pagamento ecologico di diverso ammontare, svincolato dai costi aggiuntivi derivanti dall’adozione delle pratiche agricole benefiche per il clima e per l’ambiente previste dal regolamento (Vanni, 2014).

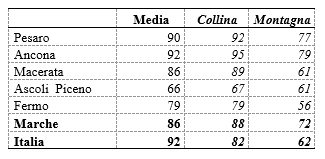

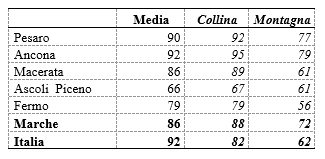

A titolo esemplificativo si riportano di seguito i valori medi dei pagamenti verdi per il periodo 2015-2019 per la regione Marche, disaggregati a livello provinciale e per zona altimetrica. Se il dato medio regionale del pagamento verde, stimato in circa 86 euro ad ettaro, è in linea con il dato medio nazionale (92 €/ha), a livello regionale si registrano significative differenze territoriali, con il valore medio più basso per le zona montana della provincia di Fermo (56 €/ha) ed il più alto nelle aree collinari della Provincia di Pesaro (92 €/ha).

Tabella 1 - Valori medi 2015-2019 pagamento verde (€/ha)

Fonte: PAC2020 - Simulation tool (2)

Le aziende e le superfici interessate a livello regionale

Al fine di valutare il possibile impatto del greening a livello regionale, si è tentato di quantificare e localizzare le aziende marchigiane che dovranno effettuare dei cambiamenti nel loro assetto produttivo per ottemperare ai nuovi vincoli ambientali. Queste simulazioni, basate sui dati del 6° Censimento dell’Istat del 2010, consentono di stimare il numero di aziende e l’estensione delle superfici potenzialmente interessate dai diversi requisiti ambientali associati al pagamento verde.

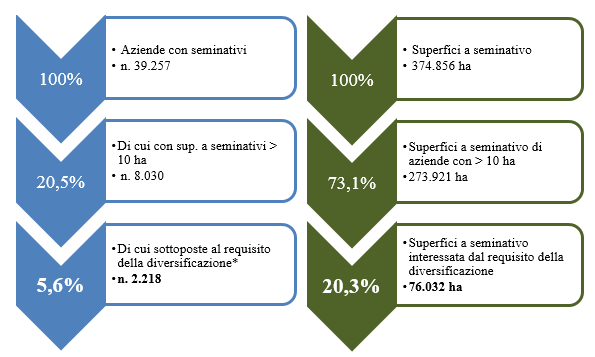

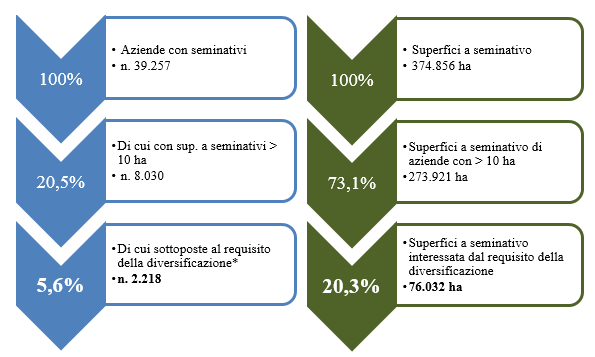

L’obbligo della diversificazione colturale, secondo le elaborazioni mostrate in figura 1, è un requisito che interesserà il 5,6% delle aziende marchigiane con terreni a seminativo (circa 2.200 unità), a cui corrispondono circa 76.000 ettari, pari ad un quinto del totale. Lo scarso numero di aziende coinvolte è prevalentemente dovuto all’applicazione della soglia minima di 10 ettari di superficie a seminativo, un requisito soddisfatto solamente dal 20% delle aziende (circa 8.000 mila unità).

Per quanto riguarda il requisito del mantenimento della superficie a prati permanenti, i dati Istat mostrano come a livello regionale le superfici a prato e pascolo, escludendo quelli appartenenti alle aziende biologiche, ammontino a oltre 46.000 ettari (9,8% della Sau), concentrati in 3.500 aziende. Queste aziende non potranno convertire tali superfici se situate in zone ecologicamente sensibili, mentre nelle restanti aree si dovrà semplicemente assicurare, a livello nazionale, che il rapporto tra prati permanenti e la superficie agricola non scenda al di sotto del 5%.

Figura 1 - Aziende e superfici potenzialmente sottoposte alla diversificazione colturale, Marche

*Sono state escluse le aziende biologiche, le aziende con superficie interamente a foraggio, prato permanente e a colture sommerse e le aziende che soddisfano già i criteri della diversificazione colturale

Fonte: elaborazioni su dati Istat, 6°Censimento dell’Agricoltura 2010

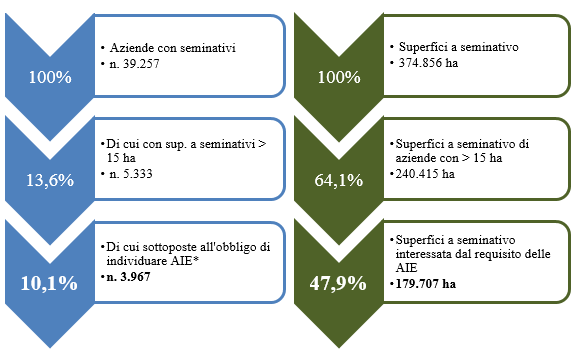

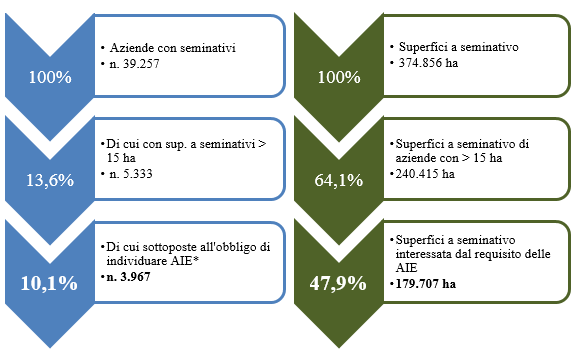

Per quanto riguarda l’introduzione delle aree di interesse ecologico (AIE), si stima che il numero delle aziende marchigiane sottoposte a questo requisito sia dell’ordine delle 4.000 unità, pari al 10% delle aziende con terreni a seminativo (figura 2). A questo dato corrisponde una superficie a seminativo pari a circa 180.000 mila ettari, in cui le AIE dovranno coprire una superficie di circa 9.000 ettari, che potrebbe essere incrementata a circa 12.000 mila ettari a partire dal 2018 (3).